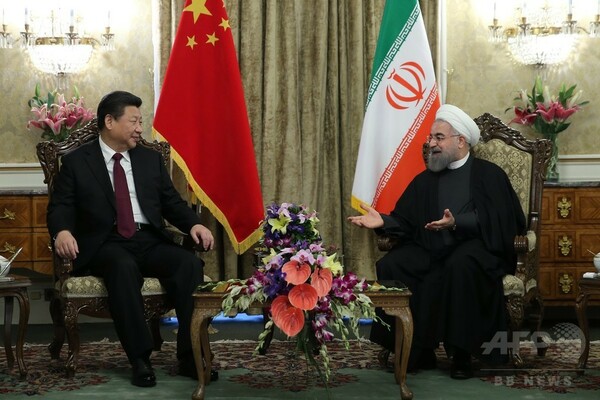

中国の習近平国家主席がサウジラビア、エジプト、イランを歴訪した。写真はイラン・テヘランで会談する習主席(左)とイランのハサン・ロウハニ大統領。Anadolu Agency提供(2016年1月23日撮影)。(c)Anadolu Agency/Iranian Presidency〔AFPBB News〕

1月21日、ECBのドラギ総裁が3月に追加緩和を示唆したことや欧米の寒波予報などを手掛かりに、持ち高調整の買い戻しが殺到し、22日には米WTI原油先物が1バレル=32ドル台に大幅続伸した(2日間としては7年ぶりの大幅高)。

だがその後の25日には、時間外の取引で再び節目の30ドルを下回った。サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコが市場シェア維持・拡大のために新規投資を続けると表明したことをきっかけに、市場で供給過剰が再度意識され、上昇基調だった原油相場が下げに転じた(その後、OPECとロシアが減産に向けての協議が行われるとの観測が流れ、原油価格は再び上昇し、32ドル前後で推移している)。

米国の量的緩和政策に支えられていた高油価

原油価格の上昇は結局「3日天下」に終わったわけだが、ECB追加緩和予想により原油価格が高騰するという動きを見て、改めて現在の原油相場は金融要因主導であることを痛感させられた。

原油はガソリン・灯油など日々の生活に欠かせない物資の原料であるが、21世紀に入り金融商品としての性格を強めており、価格は実需とは異なった形で決まっている。原油先物が金融商品として不動の地位を確立したのは、リーマン・ショック後である。米FRBが量的緩和政策を実施すると、OPECの大幅減産により1バレル=32ドルを底値に上昇に転じていた原油先物市場は、株式市場と同様に換金が容易であるとの理由から、数少ない投資先として注目を集めた。そこに、リーマン・ショック以前を上回る巨額な投資資金が流入し、ニューヨーク原油先物市場はニューヨーク・ダウ株式市場の半分の規模にまで拡大したのである。