与野党が「消費減税」を掲げる衆院選。公示第一声で演説する自民党の高市早苗総裁=2026年1月27日、東京・秋葉原(写真:共同通信社)

与野党が「消費減税」を掲げる衆院選。公示第一声で演説する自民党の高市早苗総裁=2026年1月27日、東京・秋葉原(写真:共同通信社)

(政策コンサルタント:原 英史)

衆院選では与野党の多くが「消費減税」を掲げている。物価高が国民の多くを直撃しているためだ。

もっとも、直撃の度合いは家計の状況により異なる。もともと生活の苦しい低所得層は、食費や家賃を切り詰められないので甚大な影響を受ける。金利がさらに上昇すれば、住宅ローンを抱える世帯への影響が大きくなる。貯金を切り崩して生活する高齢者にとっては、長年蓄えた貯金の実質的な価値の低下が深刻だ。

一方、高所得層は、収入に占める消費支出の比率は低いので、影響は限定的だ。今後は給与が物価に見合って上昇し、保有する株や不動産などの資産価値も上昇していくとすれば、インフレはむしろプラスになる。

このため、低所得層を中心とした物価高対策が重要だ。方策として、有権者にわかりやすい「消費減税」、とりわけ低所得層にとって比重の高い食品に目が向くことは理解できないではない。だが、問題は効果だ。

仮に財政悪化懸念に伴う金利や物価の上昇などを回避できても、食品消費税の額は年収200万~400万円の単身世帯で年間2万円、年収400万~600万円の二人以上世帯で5万円だ(家計調査より推計)。これをゼロにしたからといって、生活が楽になるかは疑わしい。

より抜本的な対策が必要だ。そのためにまず、なぜ多くの人の生活が苦しいのか、要因はどこにあるのかを理解しておくことが重要だ。

「官製格差大国」日本

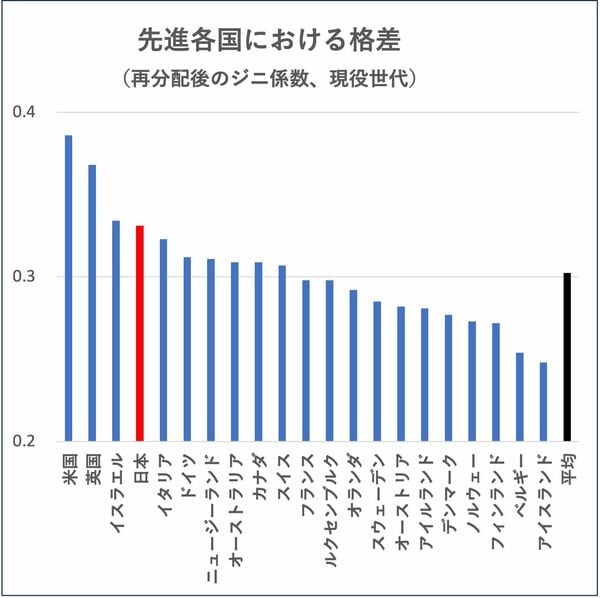

前提として認識しておくべきは、日本は「格差大国」であることだ。日本はかつては「一億総中流」と称されたが、そんな時代はとっくに過ぎた。先進21カ国(OECD加盟国のうち一人あたりGDPが日本と同等以上の国)の格差を比較すると、日本は米国・英国・イスラエルに次いで格差が大きい(図1)。

図1(出典)OECDデータ(18-65歳、2023年または最新年) ※ジニ係数は格差の代表的指標の一つで数値が大きいほど格差が大きい。完全に平等な社会では0、一人だけにすべての所得が集中していれば1になる

図1(出典)OECDデータ(18-65歳、2023年または最新年) ※ジニ係数は格差の代表的指標の一つで数値が大きいほど格差が大きい。完全に平等な社会では0、一人だけにすべての所得が集中していれば1になる

これはかなり深刻な状況と受け止めたほうがよい。米国をみればわかるように、大きな格差はさまざまな社会問題を招く。治安悪化や平均寿命の低下をもたらす可能性も高いからだ(『「長寿大国」ニッポンの終焉』月刊正論2026年1月号、『「治安大国」日本の虚実と欠陥』同2026年3月号参照)。

格差がなぜこんなに広がったかというと、要因の一つは、デフレ下の雇用環境悪化だ。就職氷河期には正社員になれず低収入を余儀なくされる人たちが生じた。デフレ脱却は進んだが、影響はしばらく続く。氷河期世代がそのまま高齢期に突入すれば、現役期に保険料を十分払っていないため低年金・無年金に陥る問題も生じるだろう。