千島列島北東端の占守島に残る日本軍の戦車(2017年撮影、写真:共同通信社)

千島列島北東端の占守島に残る日本軍の戦車(2017年撮影、写真:共同通信社)

NHKの連続テレビ小説『あんぱん』への注目度が放送回を重ねるごとに高まっている。主人公の朝田のぶは漫画家やなせたかしの妻・暢(のぶ)をモデルにしており、やなせたかしをモデルとした「柳井嵩(やない たかし)」との物語だ。放送では、過酷な軍隊生活にピリオドが打たれることになったが、実は日本では終戦日とされる8月15日以降も戦争は続いており、日本のために戦う兵士たちがいた。近著『大器晩成列伝』を上梓した著述家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

国によって異なる「終戦した日」

朝ドラ『あんぱん』では、やなせたかしをモデルとした柳井嵩が、昭和天皇による玉音放送を聴き、日本の敗戦を知るシーンが放送された。

日本人に「第二次世界大戦が終戦したのはいつ?」と聞けば、ほとんどの人が「8月15日」と答えるだろう。

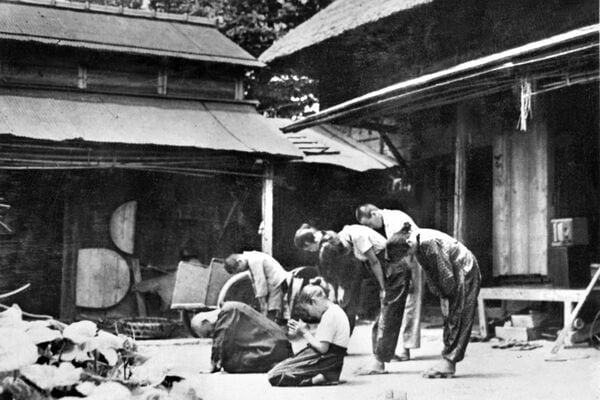

アメリカは、1945年8月6日に広島へ、8月9日に長崎へ原子爆弾を投下。日本政府は8月14日、無条件降伏を求める「ポツダム宣言」を受諾することを決定し、その翌日に天皇による玉音放送が実施された。

1945年8月15日、皇居の方向に頭を下げ、ポツダム宣言受諾を告げる天皇の「玉音放送」を聞く一家(写真:共同通信社)

1945年8月15日、皇居の方向に頭を下げ、ポツダム宣言受諾を告げる天皇の「玉音放送」を聞く一家(写真:共同通信社)

8月15日は国民に敗戦が伝えられた日であり、その意味では終戦記念日とするのにふさわしい日に違いない。

国内では毎年、全国戦没者追悼式が8月15日に行われているし、またお隣の韓国では8月15日を「日本から独立した日」として「光復節(こうふくせつ)」と呼んで、国民の祝日にしている。イギリスも「VJデー」(Victory over Japan Day:対日戦勝記念日)を8月15日に定めている。

だが、この日は日本が敗戦を受け入れた日で、それは終戦へのファーストステップに過ぎないという考え方もできる。