トランプ政権のハーバード攻撃は日本復活の絶好のチャンス、優秀な留学生受け入れ競争に負けるな

「コスモポリタン」だけがチャンスを生かすことができる

2025.5.28(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

大阪万博で大量発生中のユスリカ対策、実は殺虫剤より効果的な小魚

あわせてお読みください

殺虫剤メーカーの協力で「いのち輝く」とは、大阪万博の悲しいアイロニー

5月25日「山本理顕シンポジウム」とロールモデル製造協力「東京大学」の「罪と罰」

伊東 乾

東大で「風俗接待」疑惑発覚、政府派遣のコンプライアンス担当者の責任重大

隠蔽体質は問題を大きくするだけ、今こそ東大は襟を正せ

伊東 乾

なぜ教育にAIを積極活用すべきなのか、若山牧水・北原白秋の師、尾上柴舟に見るグローバルな芸術の視線

伊東 乾

連休中に考えたい「なぜ日本の金融は世界で勝負できないか?」、日本の数学教育を正気にする「応用問題」の大切さ

伊東 乾

「独立不羈の表現者」は絶滅してしまうのか、「監督」を超えた映画人・篠田正浩氏を悼む

伊東 乾

本日の新着

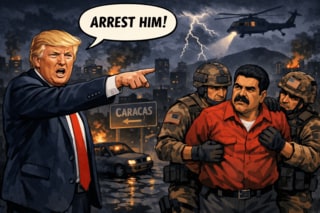

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

ドンロー・ドクトリンの妄想、ドナルド・トランプの世界では強者が奪えるものを奪う

The Economist

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

横浜美術館で「いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年」を開催

川岸 徹

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

朝ドラ『ばけばけ』ゆかりの人々(9)

鷹橋 忍