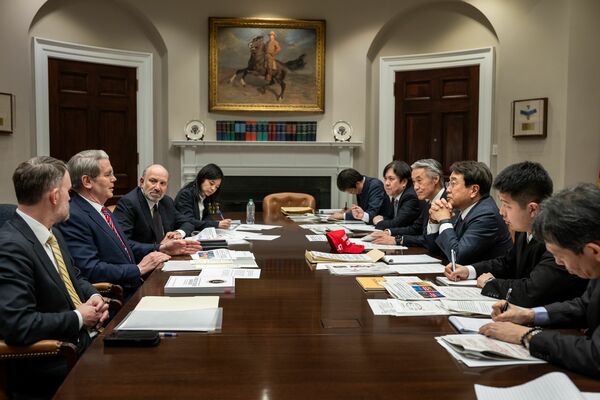

4月16日に開催された赤澤大臣とベッセント財務長官の会談の様子(提供:Molly Riley/White House/ZUMA Press/アフロ)

4月16日に開催された赤澤大臣とベッセント財務長官の会談の様子(提供:Molly Riley/White House/ZUMA Press/アフロ)

(唐鎌 大輔:みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト)

依然として残る米中協議にまつわる不安

金融市場の雰囲気を一変させた米中貿易合意から1週間以上が経過した。既報の通り、5月12日、米国と中国はジュネーブでの閣僚級協議を経て、相互に関税を引き下げることで合意している。

具体的には、米国が中国からの輸入品に課していた関税を145%から30%に、中国は米国からの輸入品に対する関税を125%から10%に、それぞれ90日間引き下げるという。

両者が115%ポイントの引き下げで相打つというヘッドラインのインパクトは非常に大きく、4月2日以降続いてきた関税相場はいったん幕を閉じた格好である。米国側の課税が30%と高いのは「相互関税の一律10%」に加えて「合成麻薬への対応措置として20%」が乗っているためだ。

なぜ、このような内容で合意ができたのか。

上述のように米中協議の詳細が分からないため考察が難しいところだが、100%超えの関税を掛け合うという「全力の殴り合い」は長期的に続けられるものではない。その間に失うものの大きさを踏まえれば、「まずは更地に戻して90日間で考えましょう」ということではないだろうか。

その理解に立てば、トランプ大統領のリセットという言葉とも平仄が合う。翻って米中協議にまつわる不安が浮上する可能性は依然として要警戒である。

それにしても、交渉のトップバッターとして華々しく登場した同盟国の日本よりも、最大の敵国である中国の合意が優先され、それ以前には英国との合意も行われたという意味を日本人としてどう考えるべきか。

後から交渉が始まった国々に追い抜かされているあたり、交渉はあまり上手くいっていないのではないかとの懸念はどうしても残る。