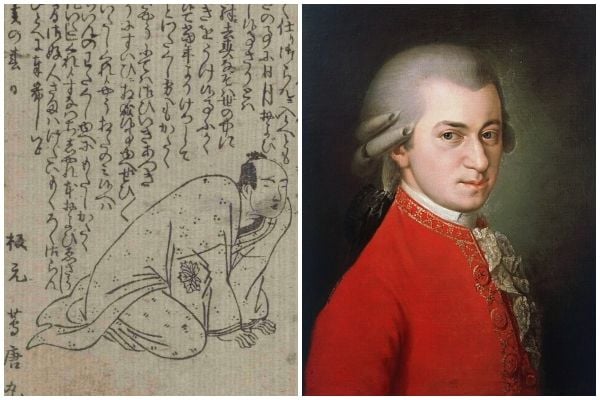

左/蔦屋重三郎 山東京伝『箱入娘面屋人魚 3巻』より 出典:東京都立中央図書館 右/モーツァルトの肖像画

左/蔦屋重三郎 山東京伝『箱入娘面屋人魚 3巻』より 出典:東京都立中央図書館 右/モーツァルトの肖像画

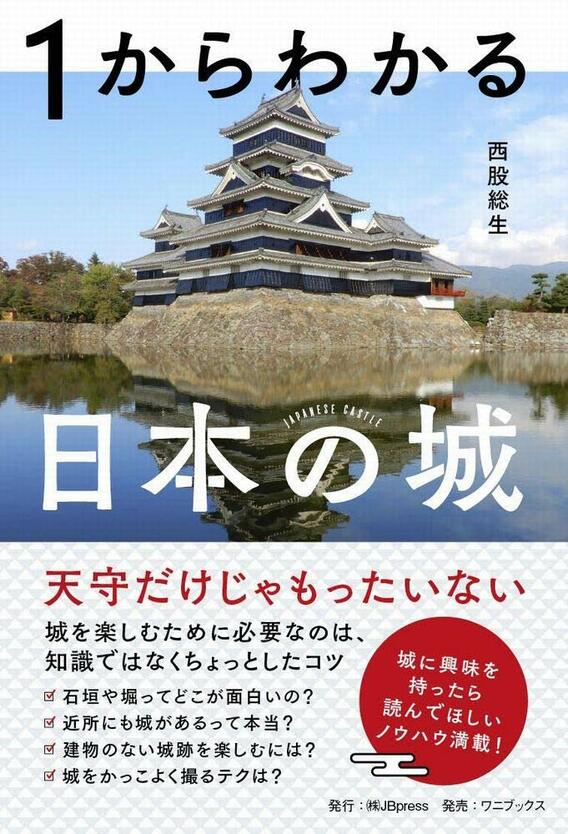

(歴史ライター:西股 総生)

はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回は蔦屋重三郎とモーツァルトの意外な?共通点をご紹介します。

支配体制と大衆文化の発展

蔦屋重三郎とヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。一見、何の関係もなさそうなこの二人は、実は同時代に活躍した人物である。大河ドラマ『べらぼう』をお楽しみ中の方は、ドラマの登場人物たちを思い浮かべながら以下の記事をお読みいただきたい。

まず二人の生没年を比べてみると、蔦重が1750〜97年、モーツァルトが1756〜91年で、蔦重が6歳年上になるが、没年はモーツァルトの方が6年早い。世界史上の有名人物だとマリー・アントワネット(1755〜93)や夫であるルイ16世(1754〜93)も、ほぼ同世代になる。また、ジョージ・ワシントン(1732〜99)や、モーツァルトの先輩にあたるフランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732〜1809)は、平賀源内(1728〜79)と同世代だ。

W.A.モーツァルトは1756年、ザルツブルクに生まれた。当時は、ドイツとかオーストリアという国家はまだ存在しておらず、神聖ローマ帝国の枠組みが有名無実化した中欧圏は、大小の諸侯や教会の領地が林立する状態だった(日本の藩に似ている)。現在のオーストリアの大部分とチェコ、ハンガリーの範囲はハプスブルク家領だったが、ザルツブルクは大司教の支配する教会領である。

この時代、音楽は教会や王侯貴族のもので、音楽家たちは教会か王侯貴族に仕えるのが普通だった。モーツァルトより一世代分早くウィーンに生まれたハイドンは、ハンガリーのエステルハージ公に仕えているが、これはハンガリーがハプスブルク領だったからだ。ただし、当時の音楽家の立場は芸術家というより職人で、待遇は庭師やお針子と似たようなものだった。

フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの肖像画

フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの肖像画

かくて若きモーツァルトも、宮廷音楽家として大司教に仕えることになった。ところが、この早熟な天才青年は領主である大司教と折り合うことができず、クビになってしまう。そして、ハプスブルク家の都として栄えていたウィーンに出て、フリーランスとして活動する道を模索するのだ。

実は、モーツァルトは史上初めてフリーランスとして活躍した音楽家といってよいが、それが可能となったのは時代背景によるところが大きい。この頃、ヨーロッパでは商業経済が発展して広く中産階級が台頭し、教会でも王侯貴族でもない富裕層たちが音楽や文化の新たな消費者となりつつあったのだ。

けれども同時にそれは、ヨーロッパを支配していた絶対王政が限界を迎えつつあったことをも意味している。モーツァルトがルイ16世やマリー・アントワネットと同世代だったことを想起されたい。彼がウィーンで活躍しはじめたのは、フランス革命前夜の時代に他ならない。アメリカ独立宣言(1776年)がフランス革命よりも一足早いことを考えるなら、ハイドンが、ワシントンと同世代であることも頷けよう。

そのハイドンが長年仕えたエステルハージ公が1790年に没すると、跡を継いだ息子は経費節減のために音楽家たちを解雇してしまう。そこでハイドンは、ロンドンのプロモーターから招かれて渡英し、彼の地で大成功をおさめることになる。産業革命をへてすでに市民階級が台頭していたイギリスは、音楽の消費地としてフリーの作曲家が活躍できる場所となっていたのだ。

『べらぼう』の時代と重ね合わせてみよう。蔦屋重三郎が活躍した18世紀後半の日本は、商業経済が発達して市民社会の中から富裕層が台頭し、庶民階級までが文化の担い手となる時代でもあった。この時代に進んだ芸術・文化の大衆化は、次の「化政文化」へと結実して爛熟の度を深めていった。

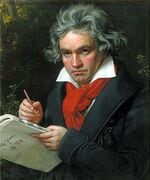

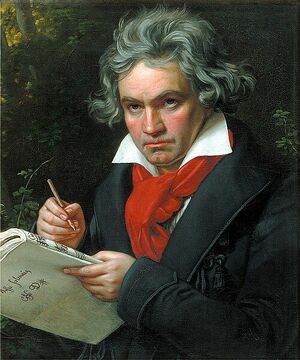

一方、モーツァルトやハイドンが切り開いたフリーランス音楽家の道を驀進していったのが、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)である。ナポレオン戦争の時代を生きた彼は、音楽の大衆化が一気に進んだことを背景に、交響曲第9番「合唱付き」やピアノソナタ「月光」「熱情」のような、多くの人の心を打つ作品を書くことになる。そして、ベートーヴェンが活躍していた時代とは、日本でいう化政年間=文化・文政年間(1804~30)なのである。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの肖像画

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの肖像画

田沼時代から化政年間の日本における商業経済の発達は、幕藩体制の枠組みをゆさぶっていった。と同時に、大衆文化の発展は思想・言論の多様化と活発化をもたらして、幕末・維新を準備していったのだ…などということを頭の片隅において『べらぼう』を鑑賞すると、ちょっと違う面白さを感じられるかもしれない。