その他、わたしの好きなものは、昔ながらの風景であり、自然である。

伊丹十三が、江戸の町は建築様式が統一されていたので、さぞかし美しい町だっただろう、と書いていたが、そういうシンプルな美しさが好きである。

反対に、嫌いなのは、人間の余計な作為や作意である。

上海の金融街にそびえ立つ高層ビル群は壮観といえば壮観だが、むしろ醜悪である。

人間が作りだした重要とされているものの多くは、無意味なものを意味化し、無価値なものを価値化することで出来ている。

意味も価値も本来は無意味で無価値なものだが、一応それらしくはある。

けれど最近のものは、ただ目を引くだけで、それらしくもなく、いかにも無意味で無価値なものが多い。

例えば、やっている人には申し訳ないが、ラップ音楽、スキーのモーグル、アーティスティック・スイミング、ブレイキンなどである。あと、ギネス世界記録もミシュランの星も無意味。

しかし人はそれを「無理やりではないか」と思わずに、「へー、こんなのがあるんだ。おもしろいじゃないか」と乗せられてしまうのである。

歌からメロディが失われた

昔のほうがよかったな、と常々思っているのは音楽(歌謡曲、ポップス)である。

昭和の音楽が圧倒的に優れていたのはメロディである。昔は「音楽の神」に仕えて、独創的な、洗練された、美しいメロディを作ることが目指されていたように思われる。

しかし現代では、そんじょそこらの一個人や低質なモノが「神」に擬せられるようになった。その結果、歌の世界ではメロディがないがしろにされ、現代の歌謡ファンも、そのことに不満はないようなのだ。

昔の歌が圧倒的にいい、といっただけでは具体性がないから、メロディの秀逸な、わたしが好きな曲をいくつか挙げてみる(順不同)。

因幡晃「わかって下さい」、スピッツ「楓」、さだまさし「秋桜」、井上陽水「少年時代」、谷村新司「群青」、桑田佳祐「TSUNAMI」、伊勢正三「22才の別れ」、チューリップ「悲しきレイン・トレイン」、来生たかお「Goodbye Day」、前川清「大阪」、織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」、村下孝蔵「踊り子」、湯原昌幸「雨のバラード」、平浩二「バス・ストップ」、浜田省吾「家路」、中森明菜「トワイライト」、竹内まりや「駅」、徳永英明「最後の言い訳」(なかには令和の発表曲もあるが、曲を作ったのは昭和の人)。

さらに寺尾聰の「SHADOW CITY」は絶品。次点は「出航 SASURAI」である。「ルビーの指輪」ではない。

もっと昔の歌謡曲を挙げるなら、灰田勝彦「鈴懸の径」、春日八郎「お富さん」、三橋美智也「星屑の街」、フランク永井「夜霧の第二国道」、ペギー葉山「学生時代」、三浦洸一「踊子」などを思い出す。なかでも、松尾和子の「再会」は凄絶である。

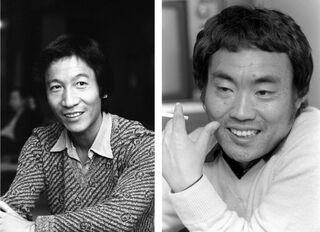

フランク永井と歌う松尾和子(1984年6月、写真:共同通信社)

フランク永井と歌う松尾和子(1984年6月、写真:共同通信社)