2024年12月に決まった「高額療養費の見直し」の政府方針は、第217回国会においてがんや難病の当事者団体が働きかけたことによって、2月10日に厚生労働省が一部修正する案を提示した。

もともとの政府の方針は、

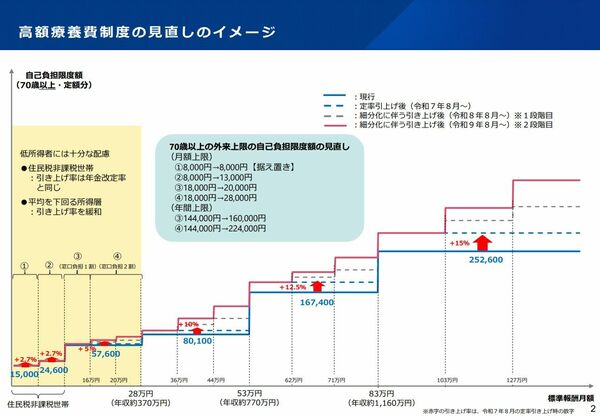

〈高額療養費について、高齢化や高額薬剤の普及等によりその総額は年々増加しており、結果として現役世代を中心とした保険料が増加してきた。そこで、セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持しつつ、健康な方を含め全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、以下の方向で見直す。

具体的には、下表のとおり、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、①各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げる(低所得者に配慮)とともに、②住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施する。

併せて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度である外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る。〉

というものだ。

「負担能力に応じた全世代」とあるが、その内実は各個人・世帯によってさまざまなはずである。高額療養費制度を利用するような重大な治療を必要とする人は、深刻な病気や怪我を負い、その家族にも影響があるものだ。

突然の災難で収入減になることもあれば、治療が長期にわたることもある。〈最善の治療法〉として、高額薬剤を使わざるをえない場合もある。そんな危機によって生活が破綻しないためのセーフティネットとして用意されているのが、高額療養費制度だ。それを、引き上げるというのだ。

一般社団法人全国がん患者団体連合会(全がん連)は、オンラインでアンケートを実施して集めた患者や関係者のリアルな声を国会議員に届け、日本難病・疾病団体協議会(JPA)、慢性骨髄性白血病患者・家族の会いずみの会とともに署名活動を展開し、修正案の提示を引き出した。20代で悪性リンパ腫を経験した全がん連理事長の天野慎介氏に、制度見直しの問題点や今後の展開について話を聞いた。

あまりにも拙速に決められた杜撰な政府方針

――私も乳がんの入院、手術をした際に高額療養費制度を利用して、助けられました。今回の自己負担限度額の引き上げは突然、決まったような印象があります。

天野慎介氏(以下、天野) 高額療養費制度の自己負担限度額引き上げは、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会で議論されて決まった方針で、石破茂総理大臣も国会答弁において「有識者を交えたこの審議会で十分ご議論いただいた」と繰り返していました。

しかし、社保審の資料を見ると1カ月間でたった4回の会議で、高額療養費を実際に利用するがんや難病患者など当事者の聞き取りなどは行っていませんし、データも取っていません。総務省の勤労者世帯の家計調査のデータをもとに議論して決めただけです。

あまりにも安易で杜撰な決定プロセスで決められたものであり、がん患者やその家族など関係者に重大な影響が及ぶと考え、私たち全がん連は、まず制度を利用している当事者の現実を届けなければならないと考えました。当事者の存在を裏付け、リアルを伝えることができるのは、家族や遺族、医療関係者など関わっている多くの方々の〈声〉です。

そこで、「高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケート」を実施し、3日間で3623人から回答が寄せられました*1。

私は取りまとめ結果に目を通して、1ページ目から泣けてしまいました。患者会を運営しているので、経済的に苦しいというお話はよく聞いていますが、ここまで多いとは思っていませんでした。本当に皆さん、大変な思いをされながら治療を受けて、命をつなぎ、生活を営んでおられます。

治療費の負担増は、私たち当事者にとって人生や生活の全てを変えてしまいかねない重要なテーマですが、政治の場ではたくさんある議題のうちのひとつに過ぎません。社保審の議論にせよ、国会議員にせよ、当事者の現実に対する解像度が低すぎるのではないかと思います。

まず、がん治療に関して言えば外科手術、放射線療法、薬物療法の三大療法のうち、現在では手術だけで治療を終える患者さんは多くなく、薬物療法を合わせて受けることがほとんどです。進歩した薬剤や治療法によって、年単位で生存期間を延長できる患者さんも増えてきました。

また、慢性骨髄性白血病のように半永久的に薬物療法が必要な方もいます。そうした現状に対しての解像度が低いと言わざるをえません。