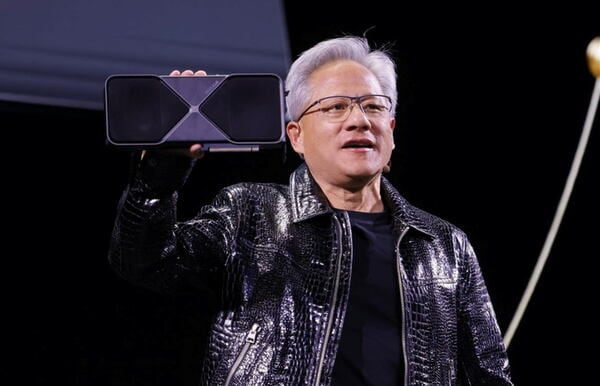

CES2025の基調講演で1万2000人の聴衆を前にプレゼンテーションするエヌビディアのジェンスン・フアンCEO。9歳の時、米国へ移住、仕事でのキャリアのスタートはロイヤルホストの皿洗いと給仕だったという(出所:ces.tech)

CES2025の基調講演で1万2000人の聴衆を前にプレゼンテーションするエヌビディアのジェンスン・フアンCEO。9歳の時、米国へ移住、仕事でのキャリアのスタートはロイヤルホストの皿洗いと給仕だったという(出所:ces.tech)

(朝岡 崇史:ディライトデザイン代表取締役、法政大学大学院客員教授)

CES2025を読み解くキーワードは顧客体験の「Redefine(再定義)」

世界最大規模、民生技術の最先端テクノロジーイベントである「CES」。

全米民生技術協会(CTA)が主催するこのビッグイベントは、今年(2025年)も年明け早々、1月7日から1月10日までの4日間の会期(会期前の2日間はメディア限定の記者会見が行われる)でラスベガス市内の中心部全域を使い、基調講演、ブース展示、セミナー、各種イベントが賑々(にぎにぎ)しく開催された。

CES2025は世界160カ国から来場があり、参加企業4500社(フォーチュン500の60%が参加)、来場者は14万1000人(昨年比+5000人、メディア参加者6000人含む)を記録したと発表されている。

筆者はブランド戦略やカスタマーエクスペリエンス(CX)領域を専門とするコンサルタント・研究者である。2014年以降、CES2021(コロナ禍でリアルイベントが中止に追い込まれデジタル開催になった)を除いて、毎年、メディア(記者)の立場でCESを現地取材し、マーケティング視点から「定点観測」を続けている。

この約10年間で急速にDXが進展し、様々な業種や業界で「Disruption(破壊的イノベーション)」が頻発した結果、「モノの時代」から「コト(体験)の時代」へというパラダイムシフトが起きた。この変化をリードしてきたのがまさにCESである。CES自体も、もはやモノが主役の「家電見本市」ではなく、BtoC・BtoBを問わず軍事以外の最先端プロダクトやサービスは何でもあり、といった状況になっている。

したがって、かつてCESへ視察に行くといえば「ブース展示を見に行くこと」とほぼ同義であったが、ソニーの展示ブースの10年間の差異(写真2)を見れば明白なように、多くの企業では「モノ(目玉プロダクツ)」の展示ではなく「コト(技術ビジョン、サービスやサステナビリティ推進)」のプレゼンテーションが主体となっている。必然的にイベントとしてのCESの見どころも、参加企業各社のブース展示から基調講演、プレスイベントやセミナーなどにその重心が大きく移りつつあるというのが現状だ。

今回のCES2025を機にCESの企画と運営を担うCTAのプロデューサーが、長年CESの顔でもあったゲーリー・シャピロ氏から気鋭の女性社長キンジー・ファブリジオ氏にバトンタッチされるとともに、CESのロゴもリニューアルされたことが、まさにこの世界的イベントの質的な変化を象徴しているとも言えよう。

このようにCESの過去約10年の変遷を踏まえて考察すると、今回のCES2025の主役は急速な進化を続けるコト=「生成AI」であり、イベント全体を読み解くキーワードは最先端テック企業による顧客体験(CX)の「Redefine」(再定義)であるというのが筆者の見立てである。

「Redefine」(再定義)というキーワードは各社の基調講演やプレスイベントでの発言の中で頻繁に繰り返されたので、CESの会期中から自然と耳に残り、それはやがて仮説から確信に変わった。

文脈的には「<企業> will redefine <提供価値=顧客体験> with Gen.AI(生成AI)」という形式になるかと思う。

生成AIが「受動型(指示されたことだけを行う)」から「自律型(推論して複雑なタスクをこなす)」へと進化することで、もはやコンテンツを生成するだけにとどまらず、「AIエージェント」や「AIロボット」という形で人間の活動を積極的に支援し、家でのライフスタイル・旅行の体験(CX)や会社での働き方(EX:従業員体験)をドラマティックに変えていく。

つまり、「生成AIで顧客体験(CX)を再定義(Redefine)する」、これが最先端テックで世界を牽引するグローバル企業のコア・メッセージの共通項である。

本稿では、CESの花形でもあり、その年のCESのエッセンスがギュッと凝縮された基調講演から、エヌビディア、アクセンチュア、パナソニック、デルタ航空の4社のプレゼンテーションの内容を詳しく紹介する形で、筆者がCES2025で体感した世界最先端のテックトレンドを鮮度高くレポートしていきたい。

CES2025の基調講演のラインナップ。日本のパナソニックがその年のハイライトである開催日の朝のスロットに入った他、エヌビディア、デルタ航空、ボルボ、アクセンチュアなど近年にない、見どころの多いラインナップになった(ces.techのプレスリリースをベースに筆者作成)

CES2025の基調講演のラインナップ。日本のパナソニックがその年のハイライトである開催日の朝のスロットに入った他、エヌビディア、デルタ航空、ボルボ、アクセンチュアなど近年にない、見どころの多いラインナップになった(ces.techのプレスリリースをベースに筆者作成)拡大画像表示