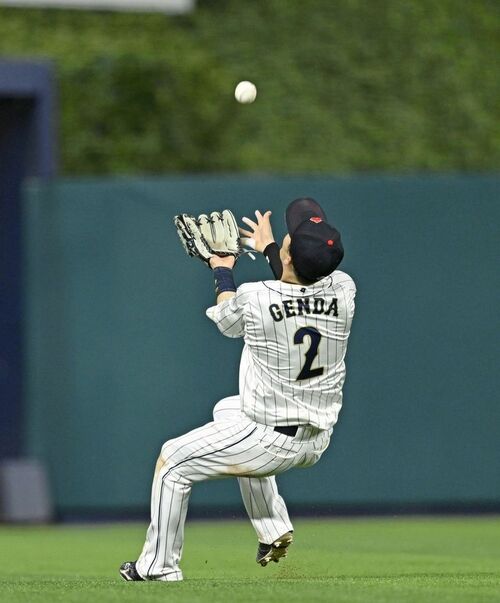

2023年のWBC準決勝メキシコ戦、9回1死の場面で源田壮亮選手が見せた「背面キャッチ」。日本の逆転劇を呼び込んだ(写真:共同通信社)

2023年のWBC準決勝メキシコ戦、9回1死の場面で源田壮亮選手が見せた「背面キャッチ」。日本の逆転劇を呼び込んだ(写真:共同通信社)

プレッシャーに負けない思考法

周囲の声をものともせず多くの選手を育て上げ、甲子園に出場しただけでなく、多くのプロ野球選手を生んだ渡邉監督。それでも、名門校を率いるプレッシャーは相当なものだったようだ。そこで、監督は独自の「プレッシャー克服法」を編み出していく。

それが、「オンとオフを完全に切り替える」と「もうひとりの自分を作る」だ。

オンとオフを完全に切り替えることで、野球以外のことを考える時間を作りリフレッシュする。そして、容赦ないバッシングや恫喝に近い電話も受ける日々の中で、「監督をやっている宇宙人的キャラを演じきる」ことを自分に課し、クレームや誹謗中傷への対応はすべてこの“もうひとりの自分”に任せたという。

クレームを受けているのは宇宙人である「オンの自分」、一方「オフの自分」はそれを傍らで冷静に聞いているというなんとも不思議な感覚。この思考は野球監督でなくとも、一般のビジネスパーソンにも有効ではないだろうか。ノルマ達成に向けあえいでいるとき、取引先からの理不尽なクレームを受けているときなど、渡邉監督の思考法を思い出してみるといいかもしれない。

「野手ピッチャー量産化作戦」で強いチームを作る

また、渡邉監督はチーム作りの面でも、もちろん“異能”ぶりを発揮している。

チームを強くするための数々の指導法の中で、面白いのは「野手ピッチャー量産化作戦」だ。本職が投手の選手であっても、野手としての経験を積ませる。逆に野手であっても、投手も経験させる。さらに野手の中でも、遊撃手と外野手のように全く異なる動きのポジションを担当する。レギュラー選手全員に2ポジション、3ポジションを守らせるのが理想というこの作戦は、次のような考えに基づくものだ。

各ポジションの動きを全員が理解し、実践できるようになればチームは強くなる

企業では、複数の部署を経験し総合力を持つゼネラリスト、一つの部署で専門性を高めるスペシャリスト、どのように人材を育成すべきかは長年のテーマだ。渡邉監督はこれまでスペシャリスト志向の強かった野球に、ゼネラリスト育成の考え方を持ち込んだと言える。

「投手は投手」「打者は打者」という既成概念に囚われず、お互いの役割を理解していればチームは強くなるというわけだ。それは渡邉監督の、発想力と行動力のなせる指導方法だろう。