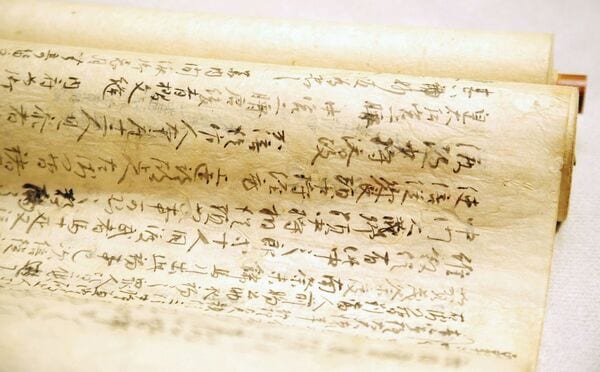

藤原道長の自筆日記「御堂関白記」の一部(京都市右京区の陽明文庫/写真:共同通信社)

藤原道長の自筆日記「御堂関白記」の一部(京都市右京区の陽明文庫/写真:共同通信社)

『源氏物語』の作者、紫式部を主人公にした『光る君へ』。NHK大河ドラマでは、初めて平安中期の貴族社会を舞台に選び、注目されている。第19回「放たれた矢」では、公卿の頂点に立った右大臣の藤原道長が、新しい世をつくるべく政務を仕切り始めるが、藤原伊周(これちか)との溝は深まるばかりで……。今回の見どころについて、『偉人名言迷言事典』など紫式部を取り上げた著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

道長があえて「関白」にならなかったワケ

「道兼には関白の宣旨をお下しになって、道長にだけくださらないのは、道長が気の毒というよりも、帝ご自身にとっても不都合なふうに、世の人は言い立てることでしょう」

『大鏡』によると、藤原道兼が関白に就いて数日で病死してしまうと、藤原詮子(あきこ)は息子である一条天皇にそう訴えたという。詮子としては「弟の道長にこそ関白職を」と願ったようだ。

だが、結果的には、道長は関白ではなく、関白に準じる内覧となり、右大臣に昇進を果たす。これでライバルの藤原伊周の官位を抜いて、筆頭大臣になった。今回の放送回のナレーションでも、次のように説明がなされた。

「長徳元年6月、一条天皇は道長を右大臣に任じた。道長は内大臣の伊周を超えて公卿のトップの座に就いたのである」

史実において、その後も道長は関白に就いていないことを考えると「関白になれなかった」のではなく、あえて「関白にならなかった」というのが実情だろう。

今回の放送では「そなたはこの先、関白になりたいのか、なりたくはないのか」と尋ねる一条天皇に対して、道長は「なりたくはございません」と即答。理由をこんなふうに答えている。

「関白は陣定(じんのさだめ)に出ることができません。私はお上の政(まつりごと)のお考えについて、陣定で公卿たちと意見を述べて、論じ合うことに加わりとうございます」

陣定とは「公卿が行う意思決定の会議」で、大臣以下の公卿が並んで席につき、財政や外交、人事など、国の重要事項を審議する場のことをいう。

一条天皇が「関白もあとで報告を聞くが……」と戸惑うと、道長はさらにこう説明した。

「あとで聞くのではなく、意見を述べる者の顔を見て、声を聴き、共に考えとうございます」

実際に道長は陣定を重要視して、あえて関白にならなかったとも言われている。右大臣になった翌年には、左大臣になった道長。歴史学者の美川圭氏は論文「摂関政治と陣定」で次のように書いた。

〈この陣定の特徴を権力掌握過程でもっとも有効に利用したのが、一条天皇のもとでの内覧左大臣藤原道長であった。外戚として関白になれるにもかかわらず、あえて准関白としての内覧にとどまり、陣定に出席することを選んだのである〉

これから陣定における公卿たちの応酬を、道長はどんなふうにさばいて、「民のための政治」につなげていくのだろうか。現代のビジネスでも会議の場で、さまざまな意思決定が行われる。ビジネスパーソンの視点でも、道長の振る舞いから何か得るものがありそうだ。