2018年7月2日、2018FIFAワールドカップ、決勝トーナメント1回戦 日本はベルギーに逆転負け 写真/AP/アフロ

2018年7月2日、2018FIFAワールドカップ、決勝トーナメント1回戦 日本はベルギーに逆転負け 写真/AP/アフロ

(歴史ライター:西股 総生)

◉歴史家が考えるサッカー日本代表の敗因(1)(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73413)

◉歴史家が考えるサッカー日本代表の敗因(2)(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73414)

「対応力」に取り組んだ日本代表

2022年のワールドカップ・カタール大会における、日本代表の敗因はどこに求めるべきだろうか? 歴史家である筆者は、ここで「ものごとの相関関係を時間軸に沿って長いスパンで見つめる」立場をとる。さかのぼって考えてみよう。

前回(2018年)のロシア大会のあと、日本代表は強化方針として「対応力」というテーマを掲げた。選手達がピッチ上で主体的に判断しながら、ゲームの変化に対応できるようなコントロール力、ということである。

これは、日本サッカー協会が「ロストフの14秒」の戦訓として導き出したものだ。森保監督はさまざまな批判を浴びながらも、一貫して「対応力」というテーマに辛抱強く取り組んできた、といってよい。いやむしろ、「対応力」というテーマに辛抱強く取り組める指導者として、協会は森保監督に白羽の矢を立てた、と見た方が正しいだろう。

筆者は、この「対応力」というテーマ設定に疑問を感じる。正確にいうと、「対応力」の向上自体は必要であったが、カタール大会に向けての最優先テーマとして適切だったか、という疑問である。あらためて、「ロストフの14秒」をふり返ってみよう。

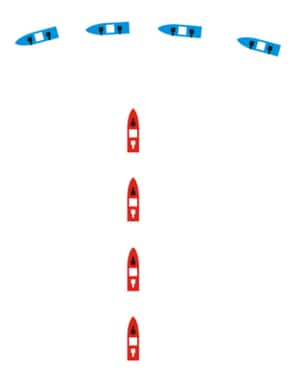

西野朗監督が率いる日本代表は1次リーグを突破して、ロストフのスタジアムでベルギー代表と相まみえることとなった。ベルギーは、優勝候補と目されていた世界屈指の強豪である。果敢に強敵に立ち向かった日本代表は、一旦は2-0とリードを奪うことに成功する。しかし、ここから自力にまさるベルギー側の猛反撃を浴びて、同点に追いつかれる。

そして後半アディショナルタイム、日本のコーナーキックをキャッチしたベルギーのゴールキーパーは、間髪を入れずに高速カウンターを発動させた。日本選手たちが守備態勢を整えるより早く、日本のゴール前に達したベルギー選手は、とどめのゴールを突き刺したのである。この間、わずか14秒。

呆然と立ち尽くし、ピッチに崩れ落ちる選手たちの姿からは、たしかに「対応力」の未熟さを読み取ることができただろう。しかし、ベルギー戦の真の敗因は、はたして選手たちの「対応力」にあったのだろうか?

強敵相手に2-0のリードという望外の戦果を得たとき、日本チームの前には2つの選択肢があったはずだ。一つは、守備を固めて逃げ切りを図る戦い方。いま一つは、相手の混乱に乗じて追加点を奪い、トドメを刺す戦い方。

ただし、自力で相手が上回っている以上、どちらの戦い方を選ぶにしても、何らかの具体的で実効性のある策は必要であった。ところが、実際の日本チームは、優勢をえたまま漫然と試合を続けて、結果的に受け身に回ってしまった(この点は西野氏自身も後に証言している)。「ロストフの14秒」を招いた真因は選手の「対応力」不足ではなく、ベンチの判断が遅れたことにある、と見なさなければならない。

とはいえ、筆者はここで西野監督を責めようとは思わない。なぜなら彼は、大会の直前になってヴァイド・ハリルホジッチ監督が解任された事態をうけて急遽、監督に任じられたピンチヒッターだったからだ。そのような非常事態の中でよくチームをまとめ、1次リーグを突破して強豪ベルギー相手に善戦した実績は、むしろ評価に値する。本当の問題は、ここでも名将・愚将論では割り切れない、別の所にある。

戦いの歴史を振り返ろうとするとき、われわれは最も印象的なシーンに目を奪われてしまう。けれども、実際の勝因・敗因はたいがいの場合、もっと他のところにある。たとえば、長篠合戦における織田軍鉄砲隊、日本海海戦におけるT字戦法、ミッドウェイ海戦における「運命の雷爆装転換」といった具合だ。「ロストフの14秒」や「三笘の1ミリ」も、また然り。

「ものごとの相関関係を時間軸に沿って長いスパンで見つめる」考え方で、「ロストフの14秒」を招いた真の敗因を、探ってみよう。(つづく)

※ 本稿の内容をより掘り下げて考えてみたい方は、拙著『東国武将たちの戦国史』(河出文庫)、『戦国の軍隊』(角川ソフィア文庫 960円)をご一読下さい!