「抗幕」「廃幕」へ動いた島津久光と徳川慶喜との攻防

幕末維新人物伝2022(6)「島津久光と幕末政治③」

2022.4.27(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

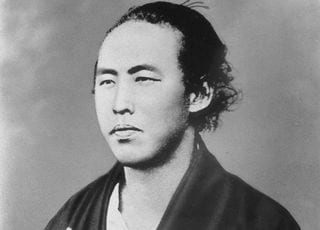

「暗君」と誤解されたままの幕末薩摩藩の国父・島津久光の実相

幕末維新人物伝2022(4)「島津久光と幕末政治①」

町田 明広

坂本龍馬が「薩摩藩士」だったことを証明する史実とは?

幕末維新人物伝2022(3)「坂本龍馬は薩摩藩士か?③」

町田 明広

薩長同盟を成立させた坂本龍馬、長州藩は薩摩藩士と見ていた?

幕末維新人物伝2022(2)「坂本龍馬は薩摩藩士か?②」

町田 明広

薩摩藩はなぜ、土佐脱藩浪士である坂本龍馬をスカウトしたのか

幕末維新人物伝2022(1)「坂本龍馬は薩摩藩士か?①」

町田 明広

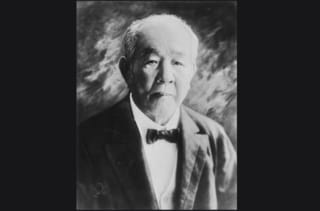

秀逸だった「青天を衝け」今までの幕末大河ドラマと何が違う?

渋沢栄一と時代を生きた人々(28)「歴史家が語る幕末大河ドラマ」

町田 明広