EY連載:大変革時代における組織・人事マネジメントの新潮流(第25回)

デジタル化とは、単なるデジタルテクノロジーの導入ではなく、「Being Digital」―― デジタルエンタープライズへと進化することです。そのためには、デジタルが企業組織に与える影響を踏まえながら、「従業員のマインドセット」や「組織風土」を大きく変えていく必要があります。デジタル時代における組織風土のあり方、その変革の進め方について解説します。

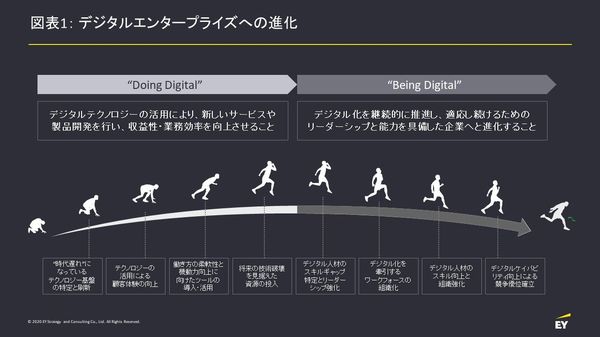

「Doing Digital」から「Being Digital」へ

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進にあたり、多くの企業がさまざまなデジタルテクノロジーを導入し始めています。テクノロジー基盤を刷新し、新しいサービスの開発に向けて集中的な投資を行うなど、その動きは一層活性化しています。DXのゴールとして、新サービスや製品による収益・トップラインの向上や、自動化やAIを活用した業務の効率化があげられます。しかし、DXの「本来の意義」、つまり「デジタルをテコにしたトランスフォーメーション」の実現には、単にデジタルテクノロジーを導入するだけでなく、企業としてデジタルエンタープライズへと進化することが求められます(図表1)。

それは、デジタルテクノロジーの進化は恒常的なものであり、「サービスを開発したり新製品を出したり(Doing Digital)して終わり」という類のものではないためです。常に変化していくデジタル環境に、柔軟かつ速やかに適応し続けていく企業力を具備すること(Being Digital)が求められます。その意味で、DXは単なる一過性の取り組みではなく、「デジタルエンタープライズへの進化を迫るもの」といえます。

既にDXに取り組まれている企業にとっては、まさに直面しているテーマでありますが、デジタルが企業組織に与えるインパクトは小さくありません。まず、これまでビジネスをしていた顧客自身が、デジタルの流れで大きく変容し、既存の製品やサービスに対する期待値が変わり、変化を求めるようになります。そうした変化への対応には、これまで以上にスピードが求められるようになりますし、場合により新しいビジネスモデルによるまったく異なる業務に対応する必要があります。一方で、従業員のモチベーションの源泉は、単なる報酬・処遇ではなくなります。「より良い従業員体験」がカギになると同時に、リモートワークやフレキシブルな働き方を背景に、コラボレーションのあり方が変わってきています。こうしたインパクトは、恒常的なイノベーションが求められるデジタル化の潮流にあって、絶えず組織に変革を迫るものといえます(図表2)。

これらは単なるテクノロジーの導入に関する問題ではなく、企業の組織風土の問題ととらえることができます。具体的には、下記のようなことがあげられます。

・デジタル化をリードし続けられるリーダーシップ

・その下で取り組みを推進しうる体制と十分なスキル・適切なマインドセット

デジタルエンタープライズへの進化とは、テクノロジーの活用の仕方にとどまらず、従来型の組織風土への挑戦、という大きなテーマに取り組むことであるといえるでしょう。

デジタル時代に求められる「組織風土」とは

では、デジタルエンタープライズとして具備すべき「組織風土」には、どういった特徴があり、これまでとはどのような違いがあるのでしょうか。下表に、「“従来型”の組織風土」と「“デジタル時代”の組織風土」について、代表的な特徴を比較整理しています(図表3)。

ポイントは、「デジタル化が組織に与えるインパクトを、うまく企業の強さにつなげていく」ということです。自社の製品やサービスに固執しすぎずに、顧客・マーケットと真摯に向き合い、大胆にリスクを取って先進的な取り組みを前に進めること。そして、新しい顧客体験を生み出すこと。そのために既存の組織上の枠組みにとらわれないコラボレーションと迅速な意思決定を行うこと。さらに、何よりも、失敗を恐れず、むしろ奨励すること。これらはいずれも、DXを強力に推進するにあたって必要不可欠なものといえます。

しかし一方では、DXの成功を阻害する要因にもなりえるものです。いくら経営層がDXの意義や重要性を説き、テクノロジー基盤に潤沢な投資を行ったとしても、組織運営基盤ともいえる組織風土が脆弱なままでは、DXの成功はおぼつかないでしょう。

とはいえ、「“従来型”の組織風土」を変えていくには、声がけやスローガンだけではなかなかうまくいきません。しかるべきステップで、着実に取り組んでいく必要があります。