(写真はイメージです)

(写真はイメージです)

(佐藤 けんいち:著述家・経営コンサルタント、ケン・マネジメント代表)

今年最初のコラムとなります。今年もよろしくお願いします。

今年2020年は20年代の始まりの年であるとともに、干支が一巡して子年(ねどし)となる。ダブルスタートの年であるといっていいだろう。気分を一新して、新たな物事に取り組みたいものだ。

子年とはネズミの年である。まずはネズミにまつわる話から、この1年を始めたいと思う。

子年であるのに意外とネズミの話題が少ないような気がする。もしかすると、ネット化の進展で年賀状の受け取りが大幅に減っているからかもしれない。だが、子年であるにもかかわらず、ネズミが意識されない理由はそれだけではないかもしれない。

そもそもネズミは、現代の日本では、一般的にあまり好まれる存在ではないようだ。ブームとなっているネコとは真逆の存在である。駆除すべき存在としてネガティブなイメージがつきまとうネズミ。病原菌をまき散らして感染症の原因を作り出すやっかいな存在がネズミ。交通違反の切符切りを意味するネズミ取りという表現もある。なにかと囓るのが好きなネズミには、私も大いに悩まされてきた。

わらべ歌の「俵のねずみが米食ってちゅう、ちゅうちゅうちゅう」というフレーズにもあるように、日本人が昔からネズミの害に悩まされてきたことは確かである。一方、ネズミは前近代では親しみをこめて扱われていた特別な存在でもあった。ネズミは多産と豊穣のシンボルであり、ネズミを大事にすれば豊かになるという民間信仰である。七福神の大黒天は白ネズミと米俵と一緒に登場する。

日本銀行兌換銀券一円券(1885年)に登場する大黒様と白ネズミと米俵(出所:Wikipedia)

日本銀行兌換銀券一円券(1885年)に登場する大黒様と白ネズミと米俵(出所:Wikipedia)

大黒様はもともと仏教に由来するが、神仏習合の結果、日本では出雲神話の大国主命(おおくにぬしのみこと)と同一視されてきた。ネズミは冥界の主である出雲神話の大国主命のお使いで、地下世界の「根の国」はネズミの国でもある。こういう背景があって、有名な昔話の「おむすびころりん」が生まれてきたわけだ。正直じいさんが、おむすびがころがりこんだネズミの穴に入って財宝を見つけるという昔話。この話は、元をたどれば、『古事記』にもつながっている。

前近代においては幼児死亡率が高く、文字通り多産多死が当たり前だったことが、多産のネズミが重んじられた背景にあると言っていいだろう。

イエズス会が伝えた「京といなかのねずみ」

日本にはネズミにまつわる昔話などが多いわけだが、「京といなかのねずみの事」という話をご存知だろうか。

これは「都会のネズミと田舎のネズミ」のことだ。こう書けばすぐにわかる人も少なくないだろう。「イソップ寓話」にでてくる話である。このイソップ寓話が近世日本に伝わって、「京といなかのねずみの事」となったわけだ。

イソップ寓話は、古代ギリシアで奴隷だったイソップ(正確にはアイソーポス)が書いたとされる寓話のことだ。動物を主人公にして擬人化し、人間世界への教訓を語ったショートストーリーである。教訓は、話のオチといってもいいだろう。17世紀フランスのラ・フォンテーヌの寓話詩にも大きな影響を与えている。ラ・フォンテーヌにも「都会のネズミと田舎のネズミ」の話がある。

イソップ寓話は、日本に持ち込まれて「伊曾保(いそほ)物語」となった。戦国時代末期の16世紀のことである。キリスト教宣教のために来日したイエズス会が、宣教活動の一環として日本語で出版した書籍の1つである。いわゆる「切支丹版」という印刷物である。

日本風にアレンジした内容は、いわばローカリゼーションの産物といっていい。現代日本人も、動物を擬人化することには何も抵抗は感じないが、16世紀当時の日本人にとっても、それは自然なことだっただろう。

では、「京といなかのねずみの事」を実際に読んで見よう。原文は短いので、そのまま掲載しておこう。文語体なので読みにくいかもしれないが、話の内容はイソップ寓話とほぼ同じである。雰囲気だけでも感じ取ってもらえば十分だ。

第十八 京と田舍の鼠の事

ある時、都のねずみ、かた田舍にくだり侍りける。ゐなかの鼠共、これをいつぎかしづくこと限りなし。これに依て田舍の鼠をめしぐして上洛す。然も其住所は、都のたうとき者の藏にてなん有ける。故に食物足て乏き事なし。

都の鼠申けるは、「上方にはかくなんいみじき事のみおはすれば、いやしきゐなかに住給ひて、何にかはし給ふべき」などゝ語慰む處に、家主藏に用の事有て、俄に戸を開く。京の鼠は本より案内なれば穴ににげ入ぬ。田舍鼠は無案内なれば、あはてさはげどもかくれ所もなく、辛うじて命計たすかりける。

其後田舍の鼠參會して、此よし語るやう、「御邊は都にいみじき事のみ有とのたまへども、たゞ今の氣遣(きづかひ)、一夜白髮と云傳るごとく也、田舍にては事たらはぬ事も侍れ共、かゝる氣遣ひなし」となん申ける。

其如くいやしきものは、かみつかたの人に友なふ事なかれ。もししゐて是を友なふ時は、いたづがはしき事のみにあらず、たちまちわざはひ出來べし。貧をたのしむ客は、萬事還(かへ)つて滿足すと見えたり。かるがゆへにことわざに云、貧樂とこそいひ侍りき。

(出典:「伊曾保物語 中巻 第十八 京といなかのねずみの事」 会話にはカッコ書きを導入、読点の一部は句点に改めた)

そのまま現代語訳してもあまり意味がないが、念のため内容を要約しておこう。

《田舎のネズミが都会のネズミから招待されて都会に行くことにする。都会にはご馳走が一杯で食べ放題だ、というのを聞いたからだ。

ところが、のんびりした田舎と違って都会はせわしない。人間が食べるご馳走はたっぷりあるのだが、落ち着いて食べるヒマなどありはしない。身の危険もいっぱいだ。実際、命からがら逃げのびた始末だ。

田舎のネズミは悟る。もうこりごりだ、自分には都会は合わないのだ、と。田舎はご馳走は豊富ではなくても安心して暮らせるからね、と都会のネズミに告げて田舎に戻ることにした。「貧乏は気楽」とことわざにもあるとおりじゃないか。》

ざっとこんな感じだ。

「身の丈」を知った田舎のネズミは間違っている?

この寓話のキモは、「身の丈」とはなにか、というところにあるといっていいだろう。

田舎のネズミは、自分は都会には合わないと悟って田舎に戻ったわけだが、これはきわめて賢明な行動であったといえる。自分の「身の丈」が何であるかを知ったネズミは、「汝自身を知れ」というデルフォイの神託を受け取った古代ギリシアの哲人ソクラテスに匹敵するといっていい。

私はそう捉えているのだが、違う考えがあるかもしれない。というのも、昨年11月のことになるが、ときの文部科学大臣の発言で「身の丈」という日本語が一気に広がったからだ。大学入試改革の目玉であった英語入試試験改革にかんする施策の延期を発表した際の発言から「身の丈」という表現が注目されて、大炎上してしまったのだ。

民間業者による英語試験を受験し、複数回の試験結果から最高点をそのまま申請できるというのが、英語入試改革のキモだったわけだが、地方在住の受験生と都会の受験生とでは公平ではないという批判がつきまとっていた。

「お金や場所、地理的な条件などで恵まれているひとが受ける回数が増えるのか? それによる不公平、公平性ってどうなのか?」という趣旨のニュースキャスターの質問に答えた際、大臣の口から「身の丈」ということばがポロっとこぼれでてしまったというわけだ。

大臣発言の「身の丈」は、経済的弱者への恫喝と受け取られてしまったようだ。地方在住の人間は、仕方ないとあきらめろ、というニュアンスで受け止められた可能性もある。機会均等に反する内容であることは否定できない。激しい批判を招いたのも無理はない。

こと教育にかんしては、機会均等は絶対に必要だからだ。機会均等が保証されてこそ、勉強する努力の差が結果に表れる。機会均等と結果平等はまったく異なる次元の話である。そもそも「身の丈」という和語は、「分相応」とか「背伸びしない」とか多義的なことばであるため、特権階級が上から目線で教訓を垂れるようなニュアンスも敏感に感じ取ったのかもしれない。言葉尻を捉えて批判するのは、あまりフェアなことだとは思わないが、発言には十分に気をつけた方がよいという教訓を引き出してみたくもなる大臣発言であった。

ところが、「都会のネズミと田舎のネズミ」の寓話では、経済的状況というよりも、好き嫌いや、得意不得意などの価値観を踏まえた人間存在全体にかかわる状態を指している。こう考えれば、はたして自分が置かれている環境が自分にフィットしているかどうかよく確認するべきだという教訓にもなるわけで、「身の丈」はむしろポジティブな意味合いを帯びてくると捉えるべきではないだろか。

田舎のネズミは、「身の丈」を考えて背伸びしないことにした。これはこれで、まっとうな結論であり、処世術である。生まれ育った環境によって「身の丈」は規定される。これも仕方ないことだ。

無理して背伸びしても続かない。もちろん背伸びしなければ成長しないけど、無理しすぎは禁物だ。「身の丈」を知ることは、生活の知恵、いや人生の知恵である。

現実世界は田舎のネズミが都会を占領

とはいえ、背伸びして都会に出てくる田舎のネズミがいてもいいのではないか? そんな感想も抱いてみたい気もしないわけではない。

いや、すでに日本の都会には田舎の小さなクマネズミが大量に進出している。都心のオフィスビルにも生息し、天井裏を駆け回っている。食品衛生上問題となる糞害だけでない、電線をかじる被害が続出しているのだ。現実世界では、田舎のネズミは予想外に強い。

もともと都会に生息していたドブネズミは、すっかり駆除されてしまったようだ。私が子どもの頃は、都会でもネズミといえば、ネコほどの大きさのドブネズミのことをさしていた。江戸時代でも都会のネコはドブネズミは避けていたらしい。

クマネズミは駆除業者がいくら駆除しようとしても不可能なほど広がってしまっている。都会のビルにはクマネズミが居座っているのである。

イソップ寓話の「都会のネズミと田舎のネズミ」の教訓は、日本でもある時期まではそのとおりだと受け取られていたのだが、あまりその話を日本で聞かなくなったのはクマネズミの被害が大きいせいかもしれない。ネズミそのものがネガティブな存在となってしまったのだ。

人間の価値観がネズミのイメージに反映

「ネズミ算」という表現もまたネガティブなイメージを喚起しやすい表現だ。現代では、もっぱら詐欺ビジネスの代表格ピラミッドスキームを意味する「ネズミ講」を連想する人も少なくないだろう。

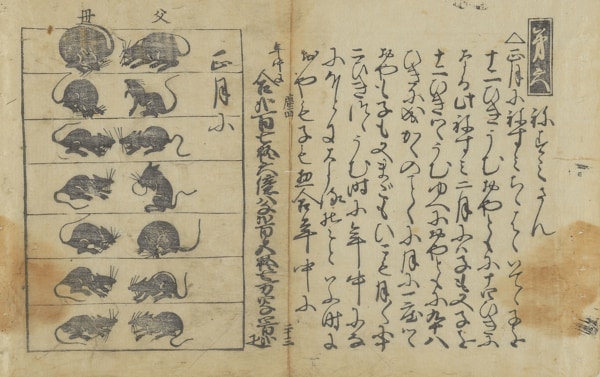

とはいえ、「ネズミ算」という表現は昔から日本語に存在する。江戸時代初期に出版され、ベストセラーでロングセラーになった『塵劫記』(じんこうき)という実用算術書がある。江戸時代の数学ブームのさきがけとなった本だが、その「新編塵劫記」には「第5 ねずみざんの事」という項目がある。

「正月に、ねずみちゝはゝいでて、子を12ひきうむ ・・(中略)・・ 月に一度づゝ、おやも子も、又まごもひこも、月づきに12ひきづつうむ時に、12月にはなに程に成(なる)ぞ。」という問いだ。オスメス2匹のネズミが毎月12匹づつ子どもを産むと、12カ月で何匹になるかという問いである。

答えは、なんと276億8257万4402匹なり! 算式で表現すれば、2×7(の12乗)となる。この計算式の意味を知りたい人は、ネットで検索するなり、『塵劫記』は全編が岩波文庫から注釈つきで出ているので参照するといいだろう。ただし、『塵劫記』で示された計算プロセスは、数式を使わないので、かえってわかりにくいのが難点ではある。

『塵劫記』が最初に出版された17世紀の日本では、「ねずみの嫁入り」の絵本が多かったらしい。『塵劫記』にも、ネズミが増えることは良いとも悪いとも、なんにも書かれていない。ただ、「ねずみ算」の問いと答えが書いてあるだけだ。

一般に増えるものがポジティブな存在なら歓迎されるが、増えるものがネガティブなものであれば嫌われる。ネズミが愛されるか嫌われるか、これはあくまでもネズミに対する人間の価値観の反映であって、ネズミには関係のない話ではある。ネコがかわいいのは人間がそう思うだけのことであって、そもそもネコには関係のない話だ。

ネズミとどう付き合うか、現代人にとってはなかなか難しいものがあるのだが、ポジティブなものは「ねずみ算」のように大いに増殖してほしいものだ。子年であるからこそ、そんな願いを祈願してみるのもいいのではなかろうか。もちろん、これもまた人間の勝手な都合の反映ではあるのだが。