がん細胞のミトコンドリアが免疫細胞に取り込まれる?乳酸・アミノ酸・ミトコンドリア、代謝が変えるがん研究最前線

【乳がん研究者の視点】がん研究と学会、「がんと代謝研究会」の魅力

2025.6.30(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

研究者にとって“命の水”の研究費だが、科研費の採択率は3割の狭き門、申請シーズンに見るその種類と変化

あわせてお読みください

なぜがんは私たちをむしばむのか、アクセルとブレーキ、転移と悪液質、気鋭の研究者が語るそのメカニズムの最前線

【乳がん研究者の視点】乳がんの元となる最初の遺伝子変異が細胞に刻み込まれるのは思春期の頃、静かに進む変異の蓄積

齊藤 康弘

乳がん細胞の増殖や転移に大きな役割を果たしているアミノ酸、がん研究で注目を集める栄養分子とがん細胞の関係

【乳がん研究者の視点】知られざる研究都市・鶴岡で進む食と科学の融合

齊藤 康弘

【高額療養費制度見直し】「財源に限りが、だから困っている人だけ助ける」では救われない重病・難病患者が続出する

がん治療中の組織開発コンサルタント・勅使川原真衣さんに聞く

坂元 希美

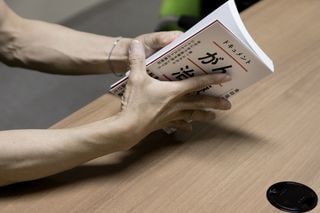

それでも、検査→抗がん剤→手術のベルトコンベアに乗るのか?

『ドキュメント がん治療選択』が示す患者が自分で選び抜く治療

長野 光

食道がんステージ3から生還した男〜「切らない」という選択

『ドキュメント がん治療選択』(1)東大病院を逃げ出した理由

篠原 匡

明日の医療 バックナンバー

来年開始の医学部定員削減で「地域医療崩壊」に現実味、この課題に医学部受験専門予備校「京都医塾」が取り組む理由

三重 綾子

【アルコールは発がん物質】アルコールの毒は一種類ではない、細胞の「傷つけ役」が体内で次々に増えていく怖さ

齊藤 康弘

【高額療養費制度見直し】「財源に限りが、だから困っている人だけ助ける」では救われない重病・難病患者が続出する

坂元 希美

身体がほとんど動かない重度障害の患者との意思疎通は可能か?微かな動きから読み取る人々と動かない身体が語ること

長野 光 | 西村 ユミ

ワンちゃんネコちゃん向けのAIロボット手術が登場、航空機のパイロットのように獣医師が自動操縦で手術も

星 良孝

エムポックス1bが日本初確認、WHOが緊急事態を解除した直後に走る緊張、今の状況はどうなっている?

星 良孝