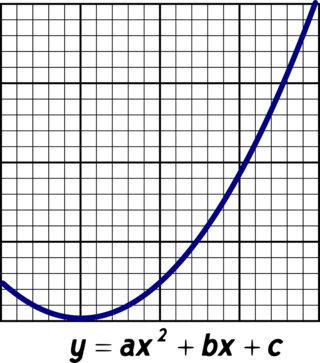

AI活用が得意な子を育てる教育とは、実は最も大切なのが「図形教育」

旧制高校以来のカラを破る「自ら創り、自ら展開する」人材育成へ

2025.6.25(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

人から人への感染ルートも懸念される、致死率が最大30%「SFTS」ウイルスの拡大を防げ

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

人から人への感染ルートも懸念される、致死率が最大30%「SFTS」ウイルスの拡大を防げ