OpenClipart-VectorsによるPixabayからの画像

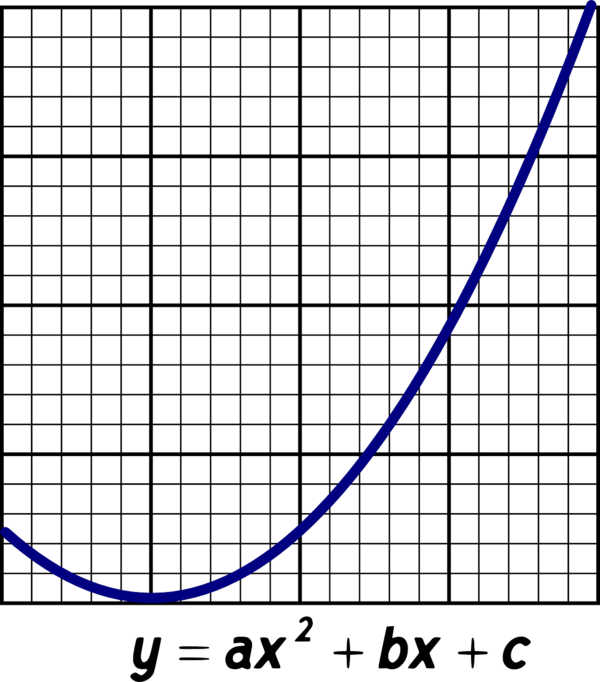

OpenClipart-VectorsによるPixabayからの画像

私は普段、東京大学本郷キャンパスで学生たちとプロジェクト群に取り組んでいます。

主には音楽やビジュアル関連ですが、東大生向けには一般的なテーマを扱う理系の研究室の面も持ち、1期の今井健君(現・東京大学医学部准教授)のように、電子カルテから医療AIのスペシャリストになっているOBもいます。

今回は、学内でも堅めの右翼に属する理学部物理学科OB教員として、基礎の大切さを考えたいと思います。

2010年代以降、個別に名などは挙げませんが、メディアでは「専門家」を称するタレントをテレビなどで多用し、学位も怪しい「社会学者」だ「国際政治学者」だ、果ては「アーティスト」だのと称する“芸能人”が、特定の利害を代弁するような言表を目にします。

世も末と思う半面、大学にはまともな人材を輩出する責任があります。

そんな中で今週、学生たちに「高校レベルのごく簡単な物理を、大学課程の微積分できちんと書き直してごらん」と課題を出しました。ところが、できなかったのです。

これはいかん、とその場で板書計算してみせましたが、やたら感心するので「東大生がこんなもので感心してちゃイカーン!」とゲキを飛ばしたのですが、なぜそうなったのか、すぐに理由が分かりました。

「コロナ」です。

「遠隔授業」による予想外の「副作用」

いまの修士1年生は2021年の学部入学のため、受験期から大学1、2年にかけて新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、教養課程の基礎科目が弱い傾向があるのかもしれない・・・。

加えて問題なのが「遠隔講義」での「パワーポイント」を使う授業です。

パワポで淡々と内容を見せれば、なるほどアリバイ的に講義は進むように見えます。

しかし、これだとその場の板書で教官がその場で計算して見せ、時には間違ったりもし、それを学生が共有する経験がありません。

(ノーベル物理学賞を受賞された南部陽一郎先生、楊振寧先生など、たくさん計算間違いを見せてくださり、それは大変参考になりました)

この違いは天地ほどあり、一度教師が板書で計算しているのをまじめにフォローすれば、考査などでもそれなりに再現できます。

しかし、昔ならOHP(Over Head Projector)、ここ四半世紀ではパワポを使った授業だとほとんど記憶に残りません。

理学部物理学科では、「フェルミ研究室」「ゲッティンゲン大学方式」で教官が黒板で検算しながら講義の計算を再現する創造的な習慣が(かつては少なくとも)ありましたが、今はどうなっているのでしょう・・・ちょっと心配です。

第2次世界大戦後の日本の教育は相当にネジが緩んでいます。典型として、今触れた「高校物理に微積分を使わない」実例を挙げておきましょう。

理系で大学に入ると、最初の学期に、高校までの理科がすべて「中学数学」で表現されていたことに気づかされます。

また、高校数学でもバラバラに教えられた「ベクトル」とか「微積分」が「ベクトルの微積分」と言った形で縦横に組み合わされるのに遭遇。

適応する学生と、し損ねる学生と、学生が二分される明確な傾向があります。

さて、慶応義塾大学の藤田康範経済学部教授は、付属女子中の中2「社会科」の政治経済でミクロ経済学を教えるのに、最初のコマで全員に微積分を教え、理解率100%でカリキュラムを進めるとのことです。

藤田君は私が高校2年のときの中1で、かつては幼い彼に因数分解など、中1よりちょっと先の数学を教えたものですが、いまや専門人としても教育者としても私なぞよりよほど偉い人になっています。

慶応では元ジャニーズの桜井翔君など多くの芸能人の指導教員としても知られる大先生ですが、子供が知的好奇心を持って、また具体的な対象に即して数理に取り組む姿勢の原点みたいなのは共有したようにも思われ、現在も一緒に仕事してもらっています。

以下では、そういう実例を示します。

現在のAIが実行する「最適化計算」の原点、微分の演算を、中学2年生が「式の展開」や「因数分解」を習った直後に教えると有効という、応用問題の例を考えてみましょう。