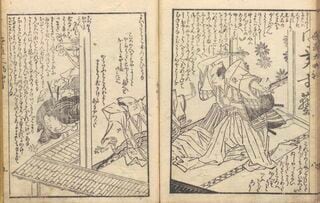

大河ドラマ『べらぼう』“無敵の人”佐野政言の孤立と介護生活が生んだ悲劇への道

2025.6.21(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

大河ドラマ『べらぼう』ドイツ人医師も驚く“忘八”と呼ばれた吉原楼主への理不尽な職業差別

あわせてお読みください

大河ドラマ『べらぼう』田沼意次の息子・意知が迎える悲劇、旗本・佐野政言による「凶行」の動機とは?

真山 知幸

佐野政言はなぜ、田沼意次の息子・意知を斬りつけたのか?その実像と事件の真相、「世直し大明神」と呼ばれた理由

蔦重とゆかりの人々(7)

鷹橋 忍

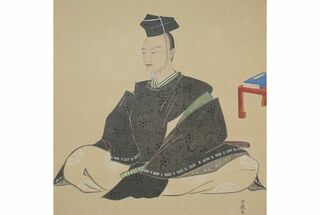

『べらぼう』田沼意次は賄賂政治家ではない?老中が失脚した意外な理由、六千石の旗本から大名へ、家治に重用される

蔦重とゆかりの人々(2)

鷹橋 忍

大河ドラマ『べらぼう』「1200両で身請けされた花魁・誰袖」と「“春町文字”を生み出した恋川春町」の意外な末路

真山 知幸

「近代日本の先駆者」とされる田沼意次と田中角栄、2人の政治家の類似点とは

歴史の偉人に学ぶリーダーシップの極意(50)田沼意次③

濱田 浩一郎

本日の新着

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖

「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費

森田 聡子

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

豊かに生きる バックナンバー

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点

鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説

我妻 佳祐

すしざんまい「5億円マグロ」は今年の景気浮揚を「握っている」のか?スーパーの安売りマグロを食べながら考えた

立川 談慶