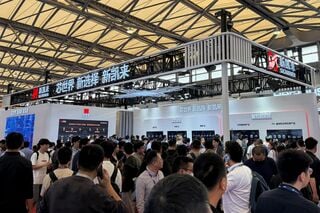

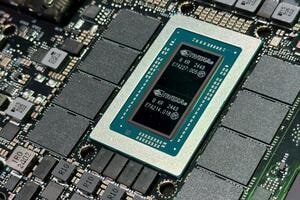

規制下でも開発継続、中国半導体産業の強じん性

ファーウェイは米商務省の貿易制限リスト「エンティティー・リスト」に加えられているが、2023年には国産プロセッサーを搭載したハイエンドのスマートフォン「Mat

残り720文字

ファーウェイは米商務省の貿易制限リスト「エンティティー・リスト」に加えられているが、2023年には国産プロセッサーを搭載したハイエンドのスマートフォン「Mat

残り720文字

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら