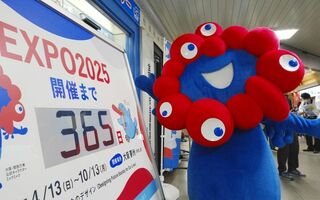

万博開催中に大地震が起きたら…橋とトンネルで15万人避難、致命的な場所が会場に選ばれた理由

【第3回】『大阪・関西万博「失敗」の本質』筆者が解説するメガイベントの内幕

2025.4.12(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

万博は太閤秀吉に学ぶべきだった 難工事でパビリオン揃わず、メタンガスまで発生した夢洲の悪条件

【第1回】『大阪・関西万博「失敗」の本質』筆者が解説するメガイベントの内幕

森山 高至

電通依存のツケを払う万博、頼みの吉本興業も背を向け「もはやどこかの地方博」との声

【第2回】『大阪・関西万博「失敗」の本質』筆者が解説するメガイベントの内幕

西岡 研介

夢洲、ペンペン草生える負の遺産…大阪・関西万博とカジノは、五輪誘致など開発失敗の過去を帳消しにできるか

【やさしく解説】夢洲とは

フロントラインプレス

警告されていた大阪万博会場の「メタンガス爆発」が現実に、甘すぎる防災計画に不安しかない

神宮寺 慎之介

大阪万博への“日帰りバス遠足”はムリ?2024年問題が及ぼす近場観光への影響

ドライバーの労働時間に制限、日帰りなら「チョット見るだけ」か「大幅コスト増」に

河合 達郎

本日の新着

ニュース・経営 バックナンバー

【やさしく解説】路線バスの“消滅”、都心でも…深刻な運転手不足、外国人への門戸開放も焼け石に水か

フロントラインプレス

企業評価額1.5兆ドル、資金調達300億ドルを目指す イーロン・マスク氏のスペースXが挑む史上最大のIPO計画の全貌

鈴木 喜生

施設園芸デジタル化、メタバース空間、AIオンデマンド交通…宮崎県・河野知事が語る公共DXの全貌と成果

前川 聡

池田直渡氏と岡崎五朗氏はジャパンモビリティショーをどう見た?「日本モビリティの注目点はここだ!」

Japan Innovation Review 編集部

「7月11日」「南7条西11丁目」に実験店を出店 セブン-イレブン「北海道プロジェクト」に表れた“不退転の決意”とは

梅澤 聡

生成AIのフル活用で「創薬期間の大幅短縮」実現へ、中外製薬のDXリーダーが語るDX部門のこれからの役割

指田 昌夫