ようやく「同じ目線に」…羽生結弦が野村萬斎との共演で見せた覚悟、そして3.11被災地への鎮魂と祈り

アイスショー「ノッテ・ステラータ」レポート(1)

2025.3.10(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

羽生結弦を驚愕させた野村萬斎の「器」…狂言とアイススケートの完璧なコラボ実現へ2人の徹底したこだわりとは

あわせてお読みください

羽生結弦を驚愕させた野村萬斎の「器」…狂言とアイススケートの完璧なコラボ実現へ2人の徹底したこだわりとは

アイスショー「ノッテ・ステラータ」レポート(2)

田中 充

羽生結弦さん「最近は孤独を感じない」…感極まった孤高のスケーターはなぜ、そう打ち明けたのか

【詳報】「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」千秋楽(2)

田中 充

羽生結弦さんが見せた執念と闘争心、単独公演で5年ぶりに蘇らせた伝説のプログラム…暗闇のリンクに浮かんだ姿とは

【詳報】「Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR」千秋楽(1)

田中 充

【詳報:羽生結弦、30歳の舞②】“推し”に圧倒的な“おもてなし”…単独公演の醍醐味はエンディングから始まる

田中 充

【詳報:羽生結弦、30歳の舞①】「命」の物語を自らつづり、滑る理由…プロスケーターとして到達した哲学的境地とは

田中 充

本日の新着

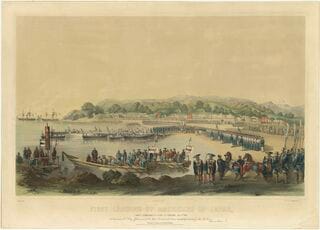

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②

町田 明広

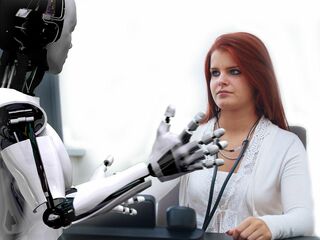

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙

木村 正人

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?

酒井 政人

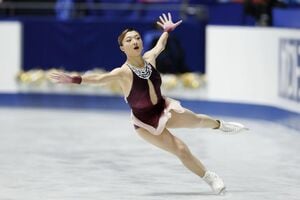

坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る

砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位

酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ

長山 聡