おとなしい娘・彰子は父・道長とどう対峙していくのか

寛弘8(1011)年6月13日、一条天皇は退位し、その治世にピリオドを打つ。19日に出家するが、わずか3日後の22日に崩御している。

一条天皇から譲位された皇太子の居貞親王は、三条天皇として即位。道長の孫・敦成親王が皇太子となった。幾多のハードルを越えながら、道長は大きな目的を果たすこととなった。

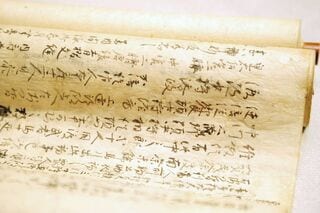

だが、意外な人物から恨みを買うことになる。藤原行成が寛弘8(1011)年5月27日の日記『権記』(ごんぎ)に、次のように書いている。

「後に聞いたところによると、后宮は丞相を怨み奉られた、と云うことだ」

「后宮」とは彰子、「丞相」とは道長のことである。なぜ、彰子が、自分の息子を皇太子にするべく尽力した父・道長を恨んだのか。

ここで忘れてはいけないのが、一条天皇を父に、定子を母に持つ第1皇子の敦康親王の存在だ。長保2(1001)年12月15日、定子は第2皇女にあたる媄子内(びしない)親王を出産すると、その翌年に死去。残された敦康親王の養母となったのが彰子だった。

この時点では、彰子が一条天皇との間に子を産むかどうか分からなかったため、道長としても、いったんは敦康を後継者候補として確保するべく、後見人を務めている。

そんな経緯を踏まえると、彰子が敦成親王を産んだ今となっては、敦康親王は道長にとって用済みだったに違いないが、その境遇に彰子は同情。夫である一条天皇が当初、望んだこともあり、我が子の敦成親王ではなく、敦康親王のほうを皇太子にすべきだと彰子は考えたようだ。

「自分に近しい人物を天皇にする」ことに命をかけてきたのが、藤原一族だ。道長からすれば、娘の考えは全く理解できなかったことだろう。道長は娘の意向をくむことなく、孫の敦成親王を皇太子にしたため、彰子は父を恨んだのだという。

口数が少なく、おとなしいタイプこそ意外と芯は強かったりする。彰子からすれば、父によって政局の道具として使われた、という思いもあることだろう。

彰子が海千山千の道長とどう対峙し、どのような葛藤を経て「国母」として政治に影響力を持つ存在になるのか。その成長ぶりをじっくりと見てみたいと思う。

【参考文献】

『新潮日本古典集成〈新装版〉紫式部日記 紫式部集』(山本利達校注、新潮社)

『現代語訳 小右記』(倉本一宏編、吉川弘文館)

『紫式部』(今井源衛著、吉川弘文館)

『紫式部と藤原道長』(倉本一宏著、講談社現代新書)

『敗者たちの平安王朝』(倉本一宏著、KADOKAWA)

『藤原伊周・隆家』(倉本一宏著、ミネルヴァ書房)

『偉人名言迷言事典』(真山知幸著、笠間書院)

【真山知幸(まやま・ともゆき)】

著述家、偉人研究家。1979年、兵庫県生まれ。2002年、同志社大学法学部法律学科卒業。上京後、業界誌出版社の編集長を経て、2020年より独立。偉人や名言の研究を行い、『偉人名言迷言事典』『泣ける日本史』『天才を育てた親はどんな言葉をかけていたか?』など著作50冊以上。『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』は計20万部を突破しベストセラーとなった。名古屋外国語大学現代国際学特殊講義、宮崎大学公開講座などでの講師活動も行う。徳川慶喜や渋沢栄一をテーマにした連載で「東洋経済オンラインアワード2021」のニューウェーブ賞を受賞。最新刊は『偉人メシ伝』『あの偉人は、人生の壁をどう乗り越えてきたのか』『日本史の13人の怖いお母さん』『文豪が愛した文豪』『逃げまくった文豪たち 嫌なことがあったら逃げたらいいよ』『賢者に学ぶ、「心が折れない」生き方』『「神回答大全」人生のピンチを乗り切る著名人の最強アンサー』など。