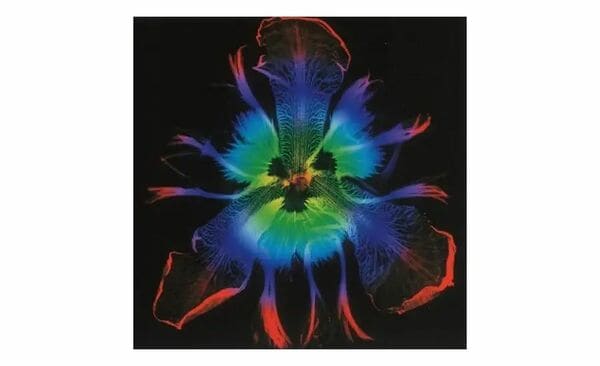

PIERROT「DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-」ジャケットより

PIERROT「DICTATORS CIRCUS-奇術的旋律-」ジャケットより

(冬将軍:音楽ライター)

90年代から現在までの、さまざまなヴィジュアル系アーティストにスポットを当て、その魅力やそこに纏わるエピソードを紹介していくコラム。今回は圧倒的なカリスマ性で人気を誇ったバンド、PIERROT。90年代ブームからの最後のヴィジュアル系バンドというべき彼らの唯一無二のボーカル、前衛的な音楽の魅力を紐解く。(JBpress)

90年代最後のヴィジュアル系バンド、PIERROT

PIERROTがメジャーデビュー日である9月10日、シングル/アルバム全26作品が各音楽ストリーミングサービスにて、配信開始された。

よくヴィジュアル系バンドのファンを“狂信的”と表すこともあるが、そうしたファンのノリを生み出していた代表格が、PIERROTと言っていいだろう。ダークな世界観と独自の音楽性、そして圧倒的なカリスマ性で熱狂を超えたカルト的、狂信的な人気を誇ったバンドだ。

1998年9月にメジャーデビュー。後期はハードロックの要素こそ強まるも、ヴィジュアル系バンドとしてのスタイルを貫いて2006年に解散した。時代背景を見れば、90年代ヴィジュアル系ブームからその終焉と氷河期をも経験してきた。90年代ブームからの最後のヴィジュアル系バンドというべき存在がPIERROTなのである。

キリトの孤高な作詞家性

ダークなテーマ性と音楽性を持ちながらも、聴いていて絶望的にならないのは、どこか孤独な主人公を感じるキリトの歌声にあるだろう。悲痛さを帯びながら、少年のような純朴さと、その裏にある捻くれた心をも感じさせる不思議なボーカルだ。か細いようでよく通る声。誰かに似ているわけではない、粘ついた発音と細かく震えるビブラートといった個性的な歌唱を含めて中毒性も高く、唯一無二の存在と呼ぶに相応しい。

キリトはPIERROT楽曲すべての作詞を手掛けている。彼の詞世界は私小説的な物語性が土台にありながら、その表現は哲学的でもあり、自己の思想を体現している。アルバムにコンセプチュアルなものを落とし込み、複数の楽曲に繋がりを持たせ、ときに作品を超えての関連性を聴き手に感じさせるような作り方をしている。

「自殺の理由」(1996年)、「脳内モルヒネ」(1997年)といった、インディーズ時代の過激な内容を持った楽曲においても、幼児虐待からの自閉症、といった聴き手に投げかけるアンチテーゼが込められている。

鬱々とした絶望だけではなく、最後は希望を見出すような展開へ導いていくのもPIERROTの世界である。インディーズ時代のミニアルバム『CELLULOID』(1997年9月)のラストを飾る「HUMAN GATE」は、PIERRO楽曲の中でも明るい曲調であり、ポジティヴさに溢れた1曲だ。

ライブでラストに演奏されることの多い同曲は、陰鬱な楽曲が多い中での救いとなる存在である。とはいえ、そこはPIERROTだ。あからさまなポジティヴシンキングを歌っているわけではない。

〈感情の無い歯車に はさまれて作り笑いの裏、涙を流す〉

〈子供の頃 夢見た白馬の騎士は 現れない〉

AメロからBメロにかけては、理想とはかけ離れたリアルな現実を淡々と歌っている。そして、サビの一節。

〈それでも生きていかなければ〉

この一節に救われた人が多くいた。PIERROT、キリトは「ああしろこうしろ」とも、「頑張れ! いいことあるさ」……そんなことは言わない。ただただ現実を受け止めながら、生きていかなければならないと。とにかく生きることを肯定するのである。

生と死、死生観というものは多くのヴィジュアル系バンドが楽曲テーマとして扱っているし、バンド自体のアンチテーゼになっているケースも多くある。しかしながら、ここまで冷静で現実的に、“生きていかなければ”ということを歌ったバンドは初めてだったのではないだろうか。アルバム『CELLULOID』の最後を飾る意味、ライブでもラストに歌われる意味を考えれば、彼らの音楽に対する真意がこの曲にあるのかもしれない。