6月27日に集中日を迎える株主総会(写真はイメージ)

6月27日に集中日を迎える株主総会(写真はイメージ)

総会屋に代わって台頭してきたアクティビスト

株主総会集中日が近づいてきた。今年の集中日は6月27日の木曜日だ。

最近では株主総会の分散化が進んできた。例えば日本最大の企業であるトヨタ自動車はすでに6月18日に開いた。ソフトバンクグループも21日に終えている。かつての集中日には3月決算の上場企業のうち、9割以上が定時株主総会を開催、ピークの1995年には96%に達した。今ではその比率は大きく低下したが、それでも今年も29%の企業が27日に株主総会を開催する。

会社法では、「基準日」から3カ月以内での株主権利の行使を求めている。3月決算企業の場合、基準日は3月末日。配当など株主の権利を決めるには6月中に株主総会を開催する必要があるが、日にちまでは指定していない。

なぜ集中日が生まれたのか。最大の理由は総会屋対策だ。今ではほとんど死語となった「総会屋」だが、1990年代までは大いに跋扈していた。

総会屋とは株主として株主総会に出席し、企業に対して難癖をつけ議事進行を邪魔することを生業とする人たち。邪魔することは目的ではなく、邪魔されたくなかったら金品を支払え、というのが主たる目的だ。

その一方で「与党総会屋」というのもいて、他の総会屋の議事進行妨害を抑え込む代わりに金品を要求する。いずれにしても株主総会を食い物にしていた。

総会開催日がばらけていれば、総会屋が出席できる総会がそれだけ増える。それを防ぐために上場企業は総会開催日を集中させ、物理的に総会屋が出席できないようにした。これが集中日の起源といっていい。

ところが1980年代に商法が改正され、総会屋への利益供与が禁じられる。それでもしばらくは水面下で総会屋は企業とつながっていたが、1990年代に第一勧銀(現みずほ銀行)や野村証券のトップが総会屋に絡んで逮捕されるに至り、企業も本格的に総会屋と縁を切らざるを得なくなった。それに伴い、総会屋は存続できなくなっていき、現在はほとんど消滅した。

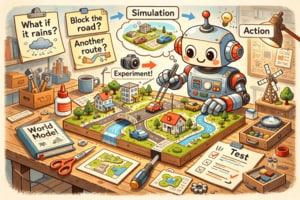

企業にとってみれば、株主総会の悩みの種がひとつ減った。ところがそれに代わって台頭してきたのが、「モノ言う株主」と言われるアクティビストだ。アクティビストへの対応いかんでは、企業の存立基盤を揺るがす事態を招きかねない。