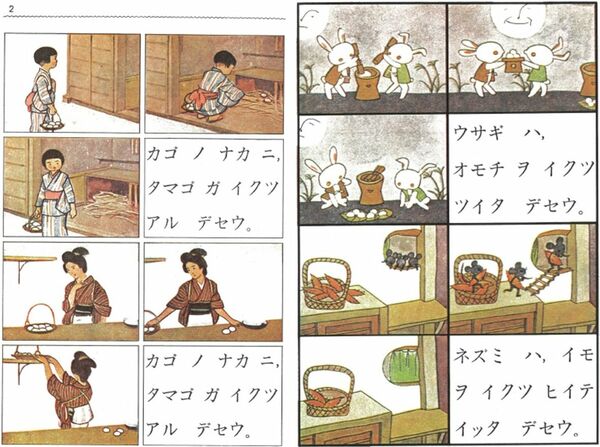

緑表紙「尋常小学算術」1年下より

緑表紙「尋常小学算術」1年下より

皆さんは「マンガの神様」手塚治虫が小学校時代に学んだ算数の教科書が実は「マンガ」だった事実をご存じでしょうか?

「手塚治虫」こと手塚治(1928-89)は1935(昭和10)年、大阪の「池田師範学校附属小学校」に入学しました。

この年から日本全国で一斉に用いられた、新しい国定教科書「尋常算術」は「緑表紙」として世界に知られる画期的なテキストでした。

というのも、この「算術」教科書、小学1年の上にはほとんど日本語が記されていないカラーの「絵本」で、子供たちはボールやおはじき等ゲームの道具のかずを数えて、数理や図形の世界へと、自然に入って行くように作られているのです。

そしてこの昭和10年に満7歳を迎えた1928=昭和3年生まれの世代の一人として、大阪の池田市に住んでいた幼き日の「手塚治君」の姿もあったのでした。

この「緑表紙」教科書実物などを含む、AIが標準化して以降の「教育」「福祉」そして「表現」を考える「越境する心と芸術・・・脳とAIは障碍を超えて」展を5月27日まで、東京・上野の東京都美術館で開催します。

5月26日には同講堂で、全世界のAI技術基礎を確立した甘利俊一、福島邦彦両教授をお迎えしてのシンポジウムも開催します。

入場無料ですので、ご都合の良い方はご参加いただければ幸いです。

手塚治虫と戦争

1928年生まれの手塚治少年は、終戦時点で16歳、兵士として前線投入されることはありませんでしたが、戦後の食糧難期を含め、育ち盛り、食べ盛りの時期に飢餓線上の暮らしを余儀なくされ、戦災の悲惨にも直面、生涯にわたって平和を強く訴えた漫画家、表現者でありました。

すでに没後35年が経過していますが、現在も手塚プロダクションはウエブサイト「手塚治虫と戦争」を公開し続けており、遺志を継いでいるのが分かります。

私は特に、中学生時代、いまだ手塚の「ブラックジャック」連載が少年チャンピオンなどに載っていた頃に目にした「すきっ腹のブルース」など「大人向けマンガ」で少年誌で目にするのとは違う手塚作品に触れ、何か自分自身も大人になったような気がしたものでした。

ちなみに手塚マンガの大半は、その瞳に「正義感」を宿した「めぢから」の強い主人公(アトム、レオからブラックジャックに至るまで)が登場します。

これと対照的に、やはり強烈な反戦平和の人でありながら、水木しげるの描く登場人物には、そういう「めぢから」ではなく、世間を見通し切った諦念、やる気なさそうな大人の視線があります。

手塚でも白土三平でも、戦後世代のヒーローには「めぢから」があり、本当に戦争の最前線を経験し、片腕切断という現実を生きた水木しげるの絵にはそんなものは出てこなかった。

アニメにリメークされ、妙に「めぢから」を得てしまった「正義の鬼太郎」など目にするにつれ、戦後は遠くなりにけり、と思うのであります。