写真はイメージです(出所:Pixabay)

写真はイメージです(出所:Pixabay)

「教育の無償化」に関する議論が政界を中心に活発化している。だが国際教育政策の専門家、畠山勝太氏は、昨今の教育無償化議論には致命的な落とし穴があると指摘する。それは、教育の「コスト」ばかりに目が向けられ、「コスパ」がおろそかにされていることだ。

教育無償化の是非を検討するうえで、本来精査すべき教育のコストとパフォーマンスとは一体何か。コスパを向上させるものとして、世界ではどのような教育政策が議論されているのか。日本の教育政策の検討に不可欠な論点を、畠山氏が4回にわたって解説する(第3回)。(JBpress)

◎連載「教育の『コスパ』とは何か」記事一覧はこちら

(畠山 勝太:NPO法人サルタック理事、内閣府国際平和協力研究員)

2つの教育の「コスパ」

前回は、教育の「コスト」と「パフォーマンス」について、やや概念的な所を解説した。今回は教育の「コスパ」の具体的な話をしていく。

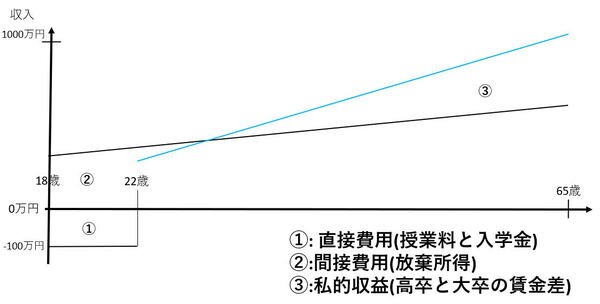

まず、2つの教育のコスパの計算方法を紹介しよう。前回・前々回の話を思い出してほしい。教育コストの負担は家計と政府の折半になっているし、教育のパフォーマンスについても個人と政府が受け取る部分があった。このため、教育のコスパには個人にとってのコスパと政府にとってのコスパが存在することになり、前者を「私的教育収益率」、後者を「公的教育収益率」と呼ぶ。

まず「私的教育収益率」の計算から始めよう。

下の図1は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査を基に高卒・大卒の平均賃金と、文部科学省の学校統計基本調査と私立大学入学者に係る初年度学生納付金を基に加重平均を出して日本の大学生が平均的に支払う授業料を、図示しやすいようにそれぞれを大体の値で示したものである。

図1 教育の私的収益率のイメージ

図1 教育の私的収益率のイメージ

まず大学教育のコストであるが、①と付けられたマイナス領域にある四角形は、大学の授業料である(図を煩雑にしないために、入学金を4年間で割って平準化した)。これは、18歳から21歳まで、毎年約100万円の授業料を直接費用として支払っていることを図示している。