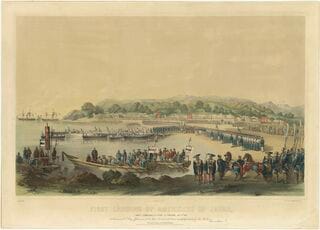

生麦事件の賠償交渉をする酒井忠毗(中央)。左はフランス公使ベルクール。右は順に英国海軍キューパー提督、フランス海軍ジョレス提督、イギリス代理公使ニール

生麦事件の賠償交渉をする酒井忠毗(中央)。左はフランス公使ベルクール。右は順に英国海軍キューパー提督、フランス海軍ジョレス提督、イギリス代理公使ニール

(町田 明広:歴史学者)

生麦事件の余波

文久2年(1862)8月21日、生麦事件が勃発したが、その直前に薩摩藩は小松帯刀を中心に、横浜でイギリス商人と軍艦の購入交渉を行っていた。しかも、小松はイギリスと通商条約を結びたいと申立て、幕府と通商条約を結んでいるイギリス商人が躊躇すると、幕府の役人は鹿児島に一歩も入れないと放言している。

このように、薩摩藩はイギリスには友好的な、一方で幕府には反抗的な態度を示し始めたが、そうした中で起こったのが生麦事件であった。この事件によって、幕府の薩摩藩に対する感情はどのように変化したのか、また、薩摩藩の友好的な対応に対し、イギリス側はどのように薩摩藩を見ていたのか、詳しく説明してみたい。

幕府は薩摩藩をどのように見ていたのか

まずは、幕府がどのように生麦事件をとらえ、それをイギリスがどう受け取ったのかを考えたい。文久3年(1863)5月17日、幕府の実力者である若年寄酒井忠毗はフランス公使ベルクール、イギリス代理公使ニール、フランス海軍ジョレス提督、イギリス海軍キューパー提督と会談をもった。そこでの酒井の発言は、実に興味深い。

島津久光がリチャードソンを殺害させた時、大君(将軍)を諸外国との紛争に巻き込むという狙いがあった。特に、イギリスだけを困らせようとしたのではない。諸外国を薩摩への進撃に誘い出そうとしたのである。久光の計画は次のような想定に基づいている。つまり、諸外国は報復のため次々に薩摩にやって来るであろうが、そうなれば久光が彼らに向かって、日本は貴政府と条約を締結したが、大君は条約を実行する意志を持っていないと説明する機会ができるという想定である。そういうわけなので、薩摩を攻撃してはならない。久光は自分が大君の地位につくのを援助してくれ、そうしてくれれば私は貴国に日本を開放しようと訴えるのが、久光の筋書きである。薩摩は諸外国を薩摩との直接交渉の場に引き込もうとしている。今日、酒井がここに来たのは、薩摩に出かけないよう貴下に訴えるためである。

これによると、そもそも幕府は島津久光の率兵上京や勅使供奉による幕府人事への介入などで、薩摩藩・久光への嫌疑・敵視が始まっていた。そこに、生麦事件が勃発したことにより、「将軍の地位を狙う」敵の一人と断定するに至ったことがうかがえる。

幕府は、生麦事件は薩摩藩による自作自演のものと判断するなど、事実誤認は甚だしいものの、幕府の薩摩藩への警戒が一線を越えたためと理解することも可能であろう。