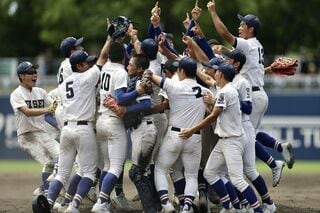

1回戦で激闘の末に浦和学院(埼玉)を19─9で破った仙台育英ナイン(写真:共同通信社)

1回戦で激闘の末に浦和学院(埼玉)を19─9で破った仙台育英ナイン(写真:共同通信社)

今年も熱戦が繰り広げられている夏の甲子園(第105回 全国高校野球選手権記念大会)。優勝候補の筆頭は、1回戦で浦和学院(埼玉)との激闘を制した宮城の仙台育英だ。3季連続の甲子園で、昨夏は東北勢初の全国制覇を成し遂げた。連覇を狙う同校を指揮する須江航監督(40)は、従来の体育会的な教えを一切排除し、独自の価値観で甲子園常連校に育て上げている。その新しい指導スタイルの真髄に迫る。

(*)本稿は『104度目の正直 甲子園優勝旗はいかにして白河の関を越えたか』(田澤健一郎著/KADOKAWA)の一部を抜粋・再編集したものです。

選手の評価基準は「能力、働き、個人の人間性だけ」

2022年夏、東北は仙台育英の優勝に沸いた。100年を超える悲願の達成は、東北の多くの人に喜びを与えた。同じ地域の仲間として、他の東北勢も仙台育英に拍手を送った。

ただ、取材をしていて感じたことがある。

同じ東北の地で快挙を目指していた指導者の一部からは、仙台育英に拍手を送りつつも、どこか複雑な感情が垣間見えたのだ。考えてみれば、同じ快挙を目指していた身。先を越されたという意味では、喜びや賞賛の一方で悔しさを覚えても不思議ではない。本気の指導者ならば、むしろ、それくらいの方がたくましさと今後の可能性を感じる。

しかし、伝わってくるのは、それだけではない何か。うまく表現できないが、あえて言うなら「釈然としない」といった類いの感情だろうか。

2022年12月、「白河の関越え」にちなんで開かれた野球交流会であいさつする仙台育英高の須江航監督(写真:共同通信社)

2022年12月、「白河の関越え」にちなんで開かれた野球交流会であいさつする仙台育英高の須江航監督(写真:共同通信社)

話を聞いているうちに「もしかして」と感じたのは、須江の革新性に対する複雑な感情である。

須江は「評価基準」を明確にするためにデータをフル活用する。練習中もiPadを片手に選手を指導したりコミュニケーションをとったりする。それは過去の高校野球の指導者にはあまり見られない姿であり、年輩の指導者になればなるほど、その傾向は強まる。新しい時代に対応すべきなのは頭ではわかっている。だが、どうしても心の底では認めがたく、抗あらがいが消せない──。野球に限らずジェネレーションギャップとは、そういうものだ。

須江自身は、昭和の匂いがまだ色濃い体育会的な世界を生き抜いてきた男である。ただ、ふだんの須江からは、ステレオタイプな日本の体育会の第一線をくぐり抜けてきた「空気」というか「ノリ」をあまり感じない。気になったのは須江のこんな発言だ。

「僕は選手を純粋に能力や働き、個人の人間性だけで評価したいんです。それが選手の幸せにつながると思うので。そこに、たとえば僕の個人的な人間関係だとかOBの息子だとか、そういった関係性を持ち込みたくない。だから僕は『持ちつ持たれつ』のようなやりとりもしませんし、相手にも求めません。ましてやそれらによるレギュラーの確約などもしない」