最初に完成した地下礼拝堂をガラス窓越しに見下ろす

最初に完成した地下礼拝堂をガラス窓越しに見下ろす

教会の建設資金は献金だ。献金がないと工事が進まない。地下礼拝堂がほぼ完成した1888年から、資金不足で建設はしばらく中断。ガウディが他方で設計した建築(グエル館やサンタ・テレサ学院)が話題となって教会建設への関心が高まり、1891年に巨額の献金(イザベル夫人の遺産)が届く。

2つの「並みの建築家ではない決断」

ここで、並みの建築家ではない決断その1。巨額の献金があったなら、それでつくれる見込みの立つものをつくるのが普通だが、ガウディは聖堂の規模を大きく拡大。1893年に、その一部の建設に着手する。それが「降誕の正面」あるいは「生誕のファサード」と呼ばれる部分だ。

このとき、ガウディ41歳。すでに計画に関与してから10年がたっており、当時の建設技術と献金の集まり具合を考えれば、ガウディはこの時点で「自分の死後の完成」を覚悟していたことは間違いない。

並みの建築家ではない決断その2は、死後も人々の注目を集め続け、献金を継続させるために、非常識とも思える工程計画を立てたこと。それは、第一優先順位とした「降誕の正面」の位置が象徴している。

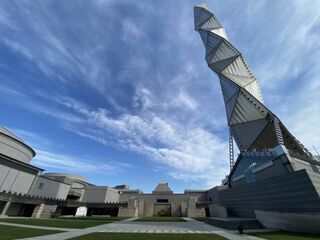

北東側の全景。4本の鐘塔の周辺が「降誕の正面」と呼ばれる部分

北東側の全景。4本の鐘塔の周辺が「降誕の正面」と呼ばれる部分

個人的なエピソードになるが、「降誕の正面」は、筆者が少年時代に映像を見て心を打たれた数少ない建築の1つだ。正確に言うと、実物ではなく、砂でつくったイメージ模型(サンドアート)の映像。50代以上の人なら、1985年の東芝のテレビCM(薬師丸ひろ子が出演)を覚えているのではないか。砂浜につくった4本の砂の塔が、波で崩れていく映像だ。「なんてかっこいい塔なんだ」と、

ガウディの生前には、第1期の地下礼拝堂と、「降誕の正面」の4本の鐘塔のうちの1本だけが完成した。だから、世界文化遺産の対象は、地下礼拝堂と降誕の正面だけとなっている。

「降誕の正面」の見上げ

「降誕の正面」の見上げ