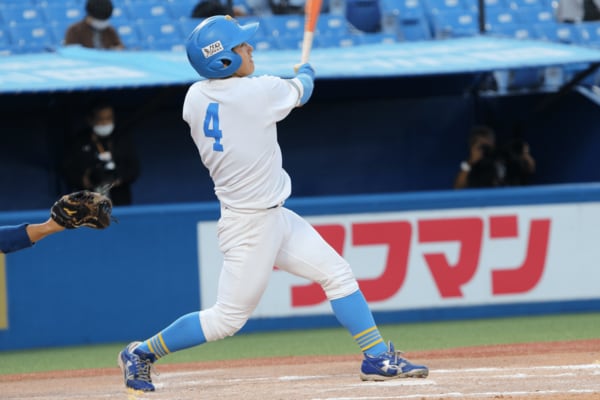

打席に立つ守屋氏

打席に立つ守屋氏

東大の控え捕手からBCリーグ群馬ダイヤモンドペガサスに入団した異色の独立リーガー、守屋大地捕手。軟式野球から浪人を経て、「野球をやるために」東大入学を果たしたが、同級生との実力差に直面し挫折を味わう。

そして努力の末、ようやく取り戻した自信を、再び打ち砕いたのは幼馴染みのドラフト候補だった。このチーム内の大きな壁の存在がきっかけとなり、守屋は卒業後の進路、野球人生を見直すことになる。(矢崎 良一:フリージャーナリスト)※文中敬称略

※前編「東大野球部の4年間で出場は4試合、守屋大地はなぜBCリーグに入団したのか」から読む

東大野球部で入学当時はグラウンドの練習に入れてもらうこともできなかった守屋だが、地道な努力でAチーム入りを勝ち取ったのが3年生の春。

「そこ(Aチーム)を目指していたのですが、いざ辿り着いてみると、そこからの上方修正ができませんでした」

守屋はそう振り返る。もしベンチ入りを果たしても、試合に出場することはできない。守屋のポジションであるキャッチャーには、松岡泰希という絶対的な存在がいたからだ。

彼らが2年時から指揮を執る井手峻監督が、松岡を中心とするチーム編成を考えていることは、すぐに察することができた。

一学年上の主将で前年まで正捕手だった大音(おおと)周平をサードに回し、松岡を正捕手に据えた。松岡に何かあれば大音がマスクをかぶるので、よほどのことがない限り守屋まで出番は回ってこない。

そして、松岡はリーグ戦に入ると強肩で再三盗塁を刺すなどインパクトのある活躍をし、正捕手の座を揺るぎないものにするだけでなく、ドラフト候補としてプロからも注目を集め始める。

4年生になれば大音が抜け、守屋は松岡の2番手捕手に位置づけが変わる。それでも、「残り一年で、松岡を超えて自分が試合に出るというビジョンが描けなかった」と当時の心境を虚しげに言う。

「監督はもう、松岡がたとえ打てなくても、どれだけミスをしても、最後まで彼を替えるという考えはありませんでしたから。そういうチームの方向性がある中で、僕にそれをひっくり返すだけの圧倒的な実力があればよかったのですが、それを身に付ける自信もない。やることはやっていましたが、もうこのチームでキャッチャーとして試合に出場することはないだろうと徐々に感じ始めていました」