宇宙と同じくらい面白い海底1万メートルの「超深海」の世界

飛躍的に進む深海研究と、超深海大国・日本の深海との関わり

2022.1.29(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

華やかな「料亭」の間に佇む廃屋が語る遊廓時代の在りし日

「鬼滅の刃」遊郭編で注目を集める遊廓、その実際の建物の写真集

加藤 葵

キーパーソンに聞いた世紀のプロジェクト「はやぶさ2」の舞台裏

小惑星「リュウグウ」からのサンプルリターン達成までの道のり

與那嶺 俊

白旗を揚げてIMF救済を受けた25年前に似通う韓国の自己陶酔

1997年当時の韓国と今の韓国に見て取れる3つの共通点

ファンドビルダー

IMF危機の恩を仇で返した韓国に、日本は手を差し伸べるべきか

韓国による通貨スワップの延長要請を拒絶した米国の静かな怒り

ファンドビルダー

佐渡金山に反対する韓国に不都合な世界遺産・昌徳宮の強制労働

反日が目的化した韓国の嘘と偽善とダブルスタンダード

ファンドビルダー

本日の新着

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙

木村 正人

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②

町田 明広

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

イノベーション バックナンバー

唾液が認知症やがんの医療を変える!わずか1mlで早期発見が可能に、パーキンソン病など発症前からリスク判定も

竹林 篤実

AIでペットの気持ちが本当にわかるのか? 哲学者が考える「根本的な問い」とは

シンクロナス編集部

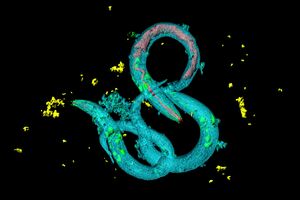

線虫の「老化」にみる驚くべき種の生存戦略、生殖機能がなくなったら集団のために自ら身を引く?

竹林 篤実

進化する“AI音楽”。生成AIが音楽シーンにもたらす変化とは? アメリカでは訴訟や法案提出も

シンクロナス編集部

ピンピンコロリの達人、ハダカデバネズミに学ぶ理想の生き方〜なぜ、老いもせず、衰えもせず、がんにもならないのか

竹林 篤実

なぜ国や自治体が惑わされる? 巧妙な「疑似科学」への向き合い方

シンクロナス編集部