還俗と出家を繰り返した上杉謙信、川中島は「僧兵姿」ではない?

還俗と出家、さらに還俗した理由と第四次川中島合戦のタイミング

2022.1.4(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

444年経た今、上杉謙信と織田信長の「手取川合戦」を再検証

知名度の割に実態のわからない合戦を読み解くための方法とは

乃至 政彦

入山章栄×乃至政彦「戦国武将のイメージはプロパガンダ」だった」?

入山章栄と紐解く、上杉謙信が描いた「あるべき世界」

乃至 政彦

中世武士の不倫は死刑!?上杉謙信が巻き込まれた大スキャンダル

どうする謙信(1)春日山城不倫事件編①「密通発覚」

乃至 政彦

生涯でたったの2敗?「戦国最強」上杉謙信が敗戦した理由

「謙信越山」著者が生山合戦と臼井城合戦を徹底解説

乃至 政彦

織田信長の「負け戦」はなぜ知られていないのか?

戦績、兵の人数…戦国時代の「データ」は間違いだらけ

乃至 政彦

本日の新着

【日韓首脳会談】韓国では「日本が東アジアで孤立している今こそ慰安婦や徴用工問題を前進させる好機」との世論大勢

李 正宣

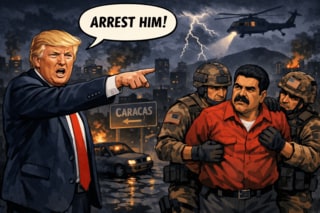

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

ウクライナの次期大統領と目されるザルジニー氏の人物像と、2026年ウクライナ戦争の行方

横山 恭三

デモはなぜ激化しているのか?メディアの報道はなぜ踏み込みが足りないのか?イランの抗議活動を巡る疑問を読み解く

鍵を握るアメリカとイスラエルの動き

数多 久遠

豊かに生きる バックナンバー

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸