7月8日、東京に4度目の緊急事態宣言の発令を決めたことを発表する菅義偉首相(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)

7月8日、東京に4度目の緊急事態宣言の発令を決めたことを発表する菅義偉首相(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)

(作家・ジャーナリスト:青沼 陽一郎)

信濃毎日新聞(本社・長野市)の主筆だった桐生悠々が「関東防空大演習を嗤う」と題する社説を掲載したのは、終戦の12年前、1933(昭和8)年8月11日のことだった。2日前に東京を中心に陸軍によって行われた関東地区の大規模な防空演習について、そもそもそんな事態になった時点で日本は敗戦を意味する、と書いている。

「敵機を関東の空に、帝都の空に、迎え撃つということは、我軍の敗北そのものである」

帝都(東京)の上空に敵機が来襲して総動員で迎撃したところで、すべてを撃墜できるわけでもなく、そこから投下された爆弾は、木造家屋の多い東京を焼土と化し、関東大震災と同様の惨状を招く。それよりも敵機の襲来を日本沿岸に迎え撃って、領土の上空に出現させるべきではない。国民を巻き込んだ防空訓練こそ本末転倒で意味がない、と嗤って批判してみせた。

正鵠を得ていた。だが、この論説に当時の軍部は反発。地元の在郷軍人会によって同紙の不買運動が引き起こされると、桐生は同社を追われ、真珠湾攻撃の3カ月前の41年9月に他界している。

それから4年後の終戦時、桐生が指摘した通りになっていたことは歴史にあるとおりだ。

東京大空襲で黒焦げになった犠牲者たち。撮影日不明(写真:近現代PL/アフロ)

東京大空襲で黒焦げになった犠牲者たち。撮影日不明(写真:近現代PL/アフロ)南方の戦地で敗戦を知った日本兵を襲った虚無感

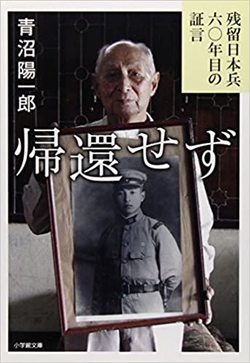

太平洋戦争の開戦と同時に南方に送られた日本兵の中には、終戦後も復員を拒んで現地に留まり、そこで生涯を送った日本人もいた。私は戦後60年にあたる夏に、その当時も存命であった元日本兵を東南アジアに訪ねてまわった。なぜ、日本へ帰らなかったのか、その理由を知りたかったからだ。その詳細は拙著『帰還せず 残留日本兵六〇年目の証言』(小学館文庫)に譲るとして、彼らが戦地で日本の敗戦を知った時の衝撃は大きかった。

「日本には原子爆弾が落とされて、草木も生えない。米軍に占領されて、処女はひとりもいなくなる」

そう信じたという元日本兵も少なからずいた。そこで彼らを襲ったものは、祖国をそうさせないために、遠く離れたこの南方の地にやって来たのではないか、とする存在意義と使命感の喪失だった。国を守る、家族を守る、そのために故郷を送り出されたはずなのに、その本土が焦土となって占領されている。列強からのアジアの植民地解放に強い大義を抱いていれば、その虚無感はなおさらだった。俺たちはまだ戦えるのに、なぜ、本国が降伏するのか、受け入れることができない。その一部の兵士たちは、やがてインドネシアの独立のための戦いに身を投じていったことも歴史の通りだ。