東京圏に迫る高齢化の危機。その対策として、高齢者の地方移住を促進する動きが起きている。コロナ以降は、この流れが強まるかもしれない。一方、海外を見ると、日本よりずっと早く高齢者の地方移住は活発化していたという。

「イギリスでは20世紀初め、アメリカでも20世紀半ばには高齢者の移住が定着していたことが人口移動の研究から明らかになっています。さらに、その動きを分析すると、時代が進む中で高齢者の“移住先”も変化しています」

こう説明するのは、國學院大學経済学部の田原裕子教授。高齢者移住の先進国であるイギリス・アメリカは、どんな変遷をたどってきたのか。その歴史を見ながら、高齢者移住のあり方を考えていく。

【前回の記事】福島の村を救った、画期的な移住の施策とは(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60817)

國學院大學経済学部教授の田原裕子氏。博士(学術)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。職歴:東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手、國學院大學助教授を経て現在に至る。少子高齢化や都市再生など、現代社会が抱える様々な問題を“街のコミュニティ”を通じて考察する専門家。

國學院大學経済学部教授の田原裕子氏。博士(学術)。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。職歴:東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手、國學院大學助教授を経て現在に至る。少子高齢化や都市再生など、現代社会が抱える様々な問題を“街のコミュニティ”を通じて考察する専門家。

アガサ・クリスティの作品からも分かる、イギリスの移住文化

――今回は、海外における高齢者移住の動きを伺えればと思います。

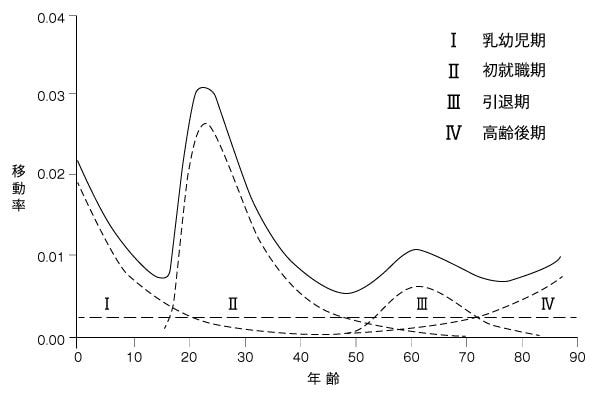

田原裕子氏(以下、敬称略) わかりました。実は1970年代以降、人口移動の研究において「高齢者」の動きに着目する研究が海外を中心に増えました。その成果の一つが、年齢別の移動率に着目して、人の一生(ライフコース)の間で移動が生じやすいタイミングを明らかにした研究です。ここで分かったのが、一生の間に移動が活発になる年齢層は4つあり、また、多くの先進国がそのパターンを共有しているという点でした。

※Paul Boyle,Keith Halfacree and Vaughan Robinson eds.(1998)Exploring Contemporory Migration,Routledge.による「a mode age migration schedule」を参考にJBpressにて作図

※Paul Boyle,Keith Halfacree and Vaughan Robinson eds.(1998)Exploring Contemporory Migration,Routledge.による「a mode age migration schedule」を参考にJBpressにて作図

その年齢と移動率のパターンを模式的に示したのがこのグラフです。移動率の1つ目のピークは乳幼児期。子どもが産まれたり、少し大きくなったりしたタイミングで、子育てしやすい環境や広い家に引っ越すなどの移動が起きやすいからです。2つ目は20歳前後。大学進学や初就職のタイミングで移動が活発化します。この2つは、当時の研究者もおおむね予測していました。

当時の研究者にとって発見だったのは、中年期以降は移動しなくなるという常識に反して、70代半ばからもう一度移動が活発化している点です。人生の最終盤において、老人ホームや病院に入るといった移動が現れているのでしょう。これは、高齢後期における「人口移動の反騰現象」と名付けられ、日本でも1970年代末にはその発現が確認されています。

もう一つ、大きな発見となったのが60歳前後での移動率の高まりです。子育てが一段落し、職業からも引退するタイミングで、ふるさとへのUターンや第二の人生を楽しむための移動が理由だと考えられます。

ただし、先に述べた3つの移動率の高まり(ピーク)については、多くの先進国に共通して確認できますが、60歳前後での移動率の高まりは、イギリスやアメリカでは確認できるものの、どの国でも見られるわけではありません。実際、日本では都道府県別に転出・転入率を見ると、東京都でこの年代の転出率の高まりが確認できる一方、地方圏のいくつかの県で転入率の高まりが確認できるなど特定地域の傾向は見られるものの、全国レベルで総人口の移動率を見る限り、60歳前後での移動率の高まりは顕著ではありません。