2010年末に、全面改良を行ったトヨタ「ヴィッツ」がお目見えした。私は先日、その新型ヴィッツに触れて、走らせ、開発担当者の何人かとも話を交わしてきた。やはり私にとって、クルマは見るだけで判断するものではなく、「移動空間」としての資質、工業製品としてのあり方を実際に確かめて、そこから読み解きと評価が始まるものである。

ヴィッツといえば、日本では軽自動車より少し大きいだけの、いわゆるコンパクトカークラスの量販製品であり、利益幅は小さく、付加価値でユーザーを引きつけるのも難しいので、「どうやって数を売るか」だけの商品と捉えられがちだ。

しかし、もう少し広く見渡せば、世界のどこに行っても(北米は除く)「大人4人が収まって移動できるミニマムサイズ」であるこの大きさのクルマこそが、実用品としての乗用車選びの原点であり、多くのユーザーがここからクルマとの生活体験をスタートする(もちろん新車とは限らないのだが)。当然、「ボリュームマーケット」を形成するセグメントともなっている。

ここをしっかり押さえ、クルマとしての良さを体感できるような製品を送り出さないと、市場への浸透はもちろん、自動車メーカーとしてリスペクトされることも望めない。とりわけヨーロッパは、そうした土壌が根付いている。

最良のスモールカーをデザインするのは最も難しい

もう1つ別の視点からの大切な話をするならば、このカテゴリーに求められる「必要にして十分な」移動空間を、「無駄や余裕に甘えることは許されない」中で生み出すという知的創造作業は、自動車のデザインにおいて最も難しい分野である。

ここで言う「デザイン」とは、姿形をいかに装うかではなく、発想から設計、そして造形までを包括した本来の意味で使っている。つまり、最良のスモールカーは「知恵の塊」なのであり、作り手はそこを目指すべきである。

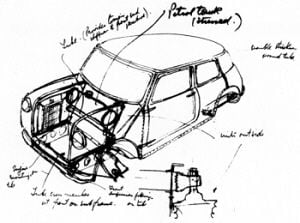

「ミニ」の開発責任者、アレック・イシゴニスが自らのアイデアをさっと描いたスケッチ。デザイナーが関わるまでもなく、すでにミニならではの形が、技術的論理性に基づいて現出している。手近にあった紙に走り書きした、いわゆる「ナプキンスケッチ」が鍵を握るものになることは今も実は変わらない。(写真提供:Austin-Rover)

「ミニ」の開発責任者、アレック・イシゴニスが自らのアイデアをさっと描いたスケッチ。デザイナーが関わるまでもなく、すでにミニならではの形が、技術的論理性に基づいて現出している。手近にあった紙に走り書きした、いわゆる「ナプキンスケッチ」が鍵を握るものになることは今も実は変わらない。(写真提供:Austin-Rover)

自動車の近代史、すなわち大衆性の高い工業製品となってからの時代を振り返ってみても、例えばフォルクスワーゲンの、俗に言う「ビートル」(正式には「タイプ1」)、BMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)の「ミニ」(もちろん1959年登場のオリジナル)、初代フォルクスワーゲン「ゴルフ」などは、まさにこの「知恵の塊」であり、それが最終的に造形にまで表現されていた。そして、何よりも同時代の凡庸なクルマでは得られないような充実した移動体験を人々の記憶に刻むことができた。それこそが「名車」の条件なのだ。

日本の乗用車の歴史の中でも、例えば富士重工業の「スバル360」「スバル1000」、ホンダの初代「シビック」などは、この「無駄のない凝縮された移動空間」を、それぞれの時代に求められたサイズと性能において実現し、しかも、技術的創造性が十二分に発揮された好例と言えるだろう。同時に、走りの資質に関しても、同時代の国産車のレベルを脱した存在だった。

1999年に登場したヴィッツの初代モデルもまた、この難しいテーマに当時のトヨタ自動車の「知恵」を結集して取り組んだ成果物だった。