大英帝国はインドから「名誉ある撤退」を実行したが、そのときにすでに大英帝国は実質的に終わっていた。戦勝国となったものの疲弊していた英国には、もはや植民地インドを支配しつづける財政的余裕はなかったのである。その後も、英国のアジア・アフリカの植民地が次々に独立していった。インド独立から50年後の1997年には、「香港返還」によって中国から最終的に撤退した。

英国は、「新興国」のインドと中国の両方に、植民地支配を通じて関与した歴史をもっている。そして、インドにも香港にも「英国型民主主義」を置き土産として残した。

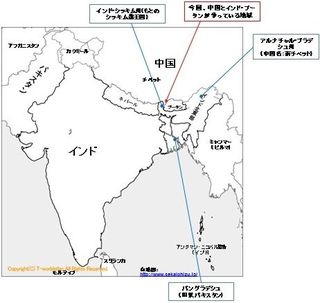

現在、「世界最大の民主主義国」であるインド。一方、「一国二制度」のもとにありながら共産党支配が強化され、民主主義が風前の灯(ともしび)にある香港。両者は鮮やかなコントラストをなしている。同じ「新興国」のインドと中国のどちらに将来性があるか、この点からみても自明と言うべきではなかろうか。

「引き際の美学」がもたらしたもの

大英帝国の「引き際の美学」には際だったものがある。

英国はインドだけでなく植民地の大半から「名誉ある撤退」を行っている。まさに「引き際の美学」が発揮されたというべきであろう。その結果、旧植民地との間に遺恨を残すことなく、「ウィン・ウィンの関係」を構築することにつながった。

それが証拠に、現在でも英国は旧宗主国として、「英連邦」という枠組みの影響圏を維持しており、旧植民地の大半の諸国とは友好関係の維持に成功している。なかには、ルワンダのように、英国の植民地ではなかったのに「英連邦」に加盟を希望する国もあるくらいだ。まさに「英連邦」の正式名称である「コモンウェルス・オブ・ネーションズ」(諸国民の共通利益)を地で行くものである。

英国と著しい対照をなしているのが、同じく「戦前」には西欧列強であったオランダとフランスである。東南アジア地域では、それぞれ蘭領東インド(=インドネシア)、仏領インドシナ(=ベトナム・ラオス・カンボジア)を植民地としており、本国経済には不可欠の存在となっていた。