中国の港で輸出を待つレアアースを含む土壌(写真:ロイター/アフロ)

中国の港で輸出を待つレアアースを含む土壌(写真:ロイター/アフロ)

(土田 陽介:三菱UFJリサーチ&コンサルティング・主任研究員)

中国商務部は4月4日、サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムといった7種類のレアアースの関連品目を対象に、輸出規制を発動した。これは事実上、4月2日に米トランプ政権が発表した「相互関税」に対する報復措置だったが、米国以外にも一律で適用されたのがポイントだった。

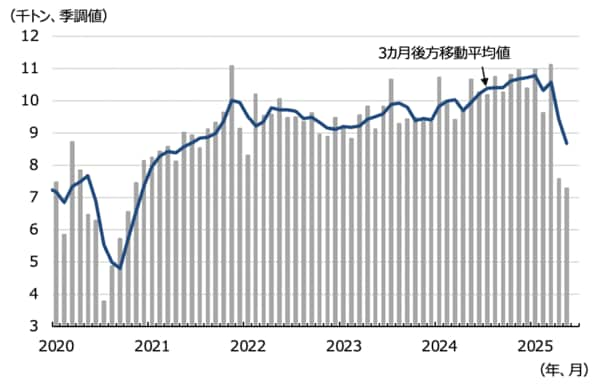

実際、4月の中国のレアアース輸出量は、前月比31.8%減となる7600トンまで急減した(図表1)。続く5月も同3.8%減となる7300トンと減少が続いている。現在、上記の7種類に限定されている輸出規制だが、今後、その対象が広がらないとも限らない。世界はまさに“レアアースショック”ともいえる状況に陥ったことになる。

【図表1 中国のレアアース輸出量】

(出所)中国海関総署

(出所)中国海関総署

中国が、米国のみならず第三国を巻き込むかたちで全方位的にレアアースの供給を絞り込んだ理由は、米国向けの迂回輸出を防ぐというよりも、素直に第三国向けの圧力にあったといえるのではないか。つまり、米国との関係を優先するか中国との関係を優先するか、第三国に対して迫ったわけだ。言い換えれば、対中包囲網の切り崩しだ。

先述のとおり、中国は世界のレアアース供給を一手に担っている。そのため、中国がレアアースの供給を絞り込むリスクを鑑み、特に米欧日などの先進国は、レアアースの調達先の多様化を目指している。とりわけ欧州連合(EU)は、「対中デリスキング」の名の下に、中国に頼らないサプライチェーンの構築を目指すとしたところだった。

例えば、EUは域内外での鉱山の自主開発を推進するとともに、再利用(リサイクル)のシステムを構築して、レアアースに代表される「重要な原材料」(CRM)の対中依存度を低下させようと、2020年9月に「欧州原材料同盟(ERMA)」と呼ばれる官民協業の共同体を発足させた。しかし、確たる果実は今のところ得られていない。