撮影/西股 総生(以下同)

撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回の「江戸城を知る」シリーズとして、江戸城の大手門と桔梗門の魅力を紹介します。

江戸城の城門と虎口をめぐるシリーズ。第1回(近世城郭の門と枡形を知りたかったら江戸城へ!典型的な「田安門」と、わかると怖い「清水門」)は北の丸からスタートしたので、第2回は正々堂々と大手門をくぐってみよう。

以下、筆者なりにできるだけわかりやすく書いたつもりだが、文章と写真だけではピンとこないこともあると思う。城は巨大な立体構造物だから致し方のないところで、ピンとこない部分については、ぜひ現地に足を運んで自分の目で確かめてみてほしい。現地で実物を見ながら読み直したときストンと腑に落ちるように、書き進めてゆこう。

大手門〜枡形の「もう半分」の機能

正面から見た大手門。入城時には高麗門の手前で手荷物検査を受ける

正面から見た大手門。入城時には高麗門の手前で手荷物検査を受ける

大手門は三の丸の正面口にあたる門で、地下鉄千代田線・都営三田線の大手町駅がもっとも近い(東西線大手町駅はやや離れる)。ただ、東京駅の丸の内中央口から行幸通りを進み、巽櫓の対岸から濠端を行った方が、城歩きとしては気分が揚がるだろう。

もともとの建物は第2次大戦で失われ、現在の建物は戦後に復元整備したものだが、かなり忠実に再現してあるようだ。この大手門は高麗門と渡櫓門からなる典型的な枡形虎口といいたくなるが……、よーく見てほしい。

内側から見た大手の高麗門。向こうは丸の内のビル街だ

内側から見た大手の高麗門。向こうは丸の内のビル街だ

城の本ではふつう「枡形虎口は高麗門を突破した敵兵に三方から射撃を浴びせて殲滅する構造」、と説明してある。でも、江戸城の大手門で城内側に面しているのは北と西の2面だけで、南側は城外(つまり濠)に面している。先の説明に従うなら、二方向からしか射撃できないから出来損ないの枡形、となってしまいそうだ。でも、天下の江戸城で大手門が設計ミスなんてことが、あるだろうか?

斜め前方から見た大手門。枡形の2面は濠に面している

斜め前方から見た大手門。枡形の2面は濠に面している

実は、「三方から射撃を浴びせて侵入者殲滅する」というのは、枡形虎口が備えている機能の半分でしかない。近世城郭の枡形には、「城外の敵を撃ち払う強固なな射撃陣地」という機能も備わっているのだ。軍事用語でいうところの「強化火点」である。

巽櫓手前から見た大手門。枡形が強固な射撃陣地(強化火点)となって石垣前面を撃ち通せることがわかる

巽櫓手前から見た大手門。枡形が強固な射撃陣地(強化火点)となって石垣前面を撃ち通せることがわかる

敵が押し寄せてきたら、まず枡形から外に向かって向けて撃ちまくって消耗させ、禦ぎきれなくなったら銃兵を渡櫓に収容し、高麗門を突破してきた敵を殲滅する、という寸法だ。こうすれば、虎口付近に守備兵力を集中させて効率よく守ることができる。

大手門から巽櫓までの濠端を歩いてみよう。濠を渡って石垣に取り付こうとする敵を、大手門枡形の南面から狙い撃ちできることがわかるはずだ。大手門枡形の有効射程から外れるあたりは、巽櫓のカバー範囲になっていることも見てとれよう。

大手門枡形の内側から見た石狭間。外から眺めているとほぼ気付かない

大手門枡形の内側から見た石狭間。外から眺めているとほぼ気付かない

この説明を裏付けるのが、枡形に設けられた「石狭間(いしざま)」である。石垣の天端をくり抜いて、塀との間に狭間を開口しているのだが、外から眺めている分にはまず気がつかない。枡形の内側から見てはじめて気がつくだろう。

江戸城の大手門は、出来損ないどころか非常によく計算された、完成度の高い枡形虎口なのである。

桔梗門〜この仕掛けはどこかで見たぞ

桔梗門(右手)と富士見櫓(左手)を巽櫓付近から見る

桔梗門(右手)と富士見櫓(左手)を巽櫓付近から見る

大手門と巽櫓との間の濠端を歩いたついでに、巽櫓の対岸で折れて少し足を伸ばしてみよう。ほどなく、桔梗門(ききょうもん)が見えてくる。桔梗門は現存の高麗門と渡櫓門からなっており、江戸城の城門は基本的に共通デザインなのだが、なぜかこの桔梗門がいちばん美しく見える。

桔梗門。渡櫓の破風板に施された銅板の青海波紋が美しい

桔梗門。渡櫓の破風板に施された銅板の青海波紋が美しい

門の手前に皇宮警察の「番所」があって、一般の見学者はふだんは通行できないが、外側から望見するだけでもポイントは把握できる。桔梗門は三の丸の南西隅に位置する枡形虎口で、向かって左手、つまり二の丸の石垣に面した側には土塀も何も設けていない。

そう、清水門と同じ作りで、濠を隔てた対岸の石垣上から枡形の内部を「掃射」する仕組みだ。かつては枡形を見下ろす位置に二重櫓が建っていたから、相当な厳重さであった。

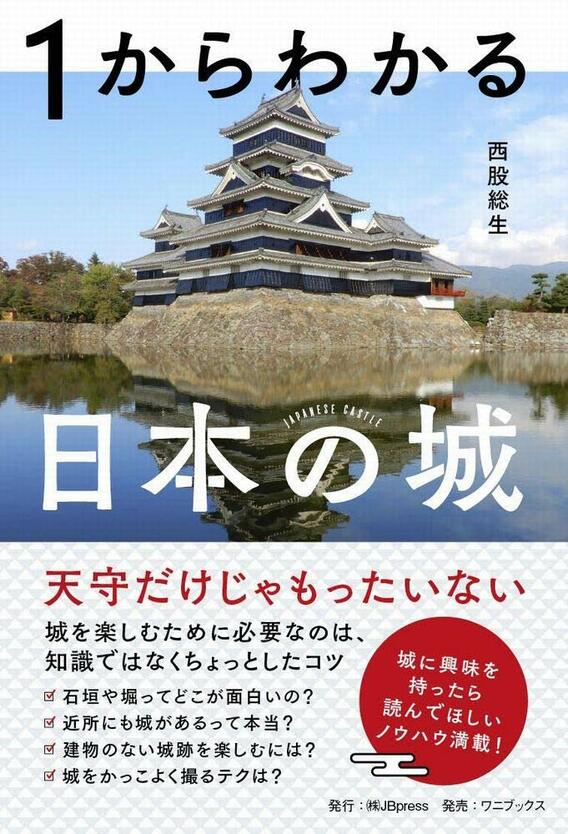

【参考図書】お城の基礎知識をおさらいしたい方にピッタリな入門書、西股総生著『1からわかる日本の城』(JBpress)をぜひご参照下さい。