野外で採取されたマダニ(写真:下田宙氏)

野外で採取されたマダニ(写真:下田宙氏)

(ステラ・メディックス代表、獣医師/ジャーナリスト 星良孝)

「ネコがぐったりして診てくれと飼い主から言われたので診察すると、確かにネコは高熱で元気も食欲もない。飼い主によれば、普段ネコは野外にも出ることがあるという。そのようなときには、可能性のある病気としてSFTS(重症熱性血小板減少症候群)を頭に置く。実際、このネコの血液検査をしたところ血小板や白血球が減少しており、粘膜が黄色を帯びている。もしやとPCR検査をしたところ、やはりSFTSだと判明した」

広島県呉市でひろ中央動物病院を経営する獣医師、玉原智史院長は現在、獣医療の現場で、SFTSと呼ばれる病気が日常的な脅威として存在していると実感を込めて語る。

SFTSが国内で大きな注目を集めたのは朝日新聞の報道がきっかけだ。この5月、三重県で高齢の男性獣医師が日常診療の中でネコを診察した後に呼吸困難となり、数日後に亡くなったのだ。

ひろ中央動物病院(広島県呉市)の玉原智史院長(写真提供:玉原院長)

ひろ中央動物病院(広島県呉市)の玉原智史院長(写真提供:玉原院長)

筆者は獣医師資格を持つのだが、これまでの人脈のツテをたどり、今回、呉市で獣医療に取り組む玉原院長と、山口大学共同獣医学部微生物学教室准教授の下田宙氏に話を聞き、国内で脅威として存在感を増すSFTSの実態について聞いた。

なお、2013年に国内で初めてSFTSを報告したのは、山口大学共同獣医学部微生物学教室教授の前田健氏(当時)だ。前田氏は現在、国立感染症研究所(NIID)と国立国際医療研究センター(NCGM)が統合して2025年4月に発足した国立健康危機管理研究機構(JIHS)で国立感染症研究所獣医科学部長を務め、国内のSFTSを含む動物に関わる感染症への対策を統括している。

西日本を中心に幅広く存在する脅威

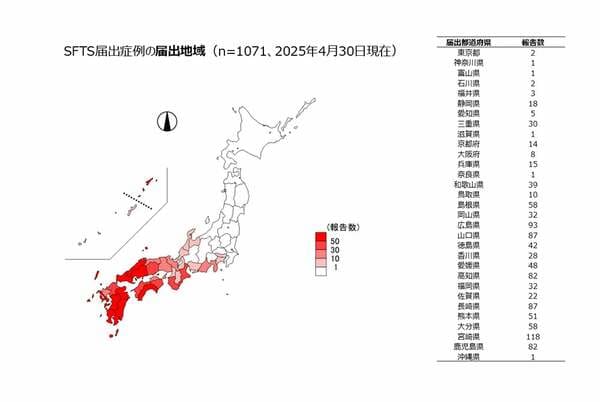

SFTSの分布は厚生労働省の図が分かりやすい。これは人での発生状況を示したものだ。

国内でのSFTS届出症例の地域分布(出典:厚生労働省)

国内でのSFTS届出症例の地域分布(出典:厚生労働省)

この分布を見ても明らかなように、九州や中四国の西日本を中心に、人で年間100例ほどの感染事例が報告されている。致死率は10%程度と、軽視できない感染症となっている。多くの場合、野外活動でマダニに刺されて感染している。

そうした中で、ペットから感染しているケースも存在する。玉原院長も2024年以降、3例のSFTSを診断した。すべてネコだ。