これらの土偶が作られるよりもはるか以前の段階で、ホモ・サピエンスは既に写実的なフィギュアをいくつも製作している。つまり、これらの土偶に見られる「特異な形態」は、製作者の造形力や認知力の不足に由来するものではなく、あくまで最初から意図されたデザインであると考えられる。ではなぜ、これらの土偶はかくも奇妙な姿態で作られているのだろうか。

図2の土偶は最初から人体を所有していたのではなく、人体化という表象過程を経た結果、後験的にこのような人体様のフォルムを獲得した、という仮説が立論される。

私が最初に注目したのは、土偶たちの座位における不自然な「後傾姿勢」である。新石器時代フィギュアのなかには、このような座った姿勢に作られたものが数多く存在しており、先行研究においても“座す女性seated women”などと表現されてきた。図2の土偶の上半身と地面がなす角度を見ると、一般的な座像と比べてかなり大きな鈍角になっており、これは人間が座すポジションとしては明らかに不自然である。

また、図2の土偶の出土地域は、それぞれ現在のエジプト、トルクメニスタン、ルーマニアとなっており、地理的には相当な広域に及んでいるうえ、年代的にも最大で1500年ほどの隔たりがある。それにもかかわらず、この奇妙な「後傾姿勢」はひとつの様式として維持されているのである。

このような地理的・年代的な隔たりを考慮すると、この「後傾姿勢」は局地的な文化的因子に由来するポーズではなく、むしろ何らかの物理的因子に由来している、つまり、この「後傾姿勢」には土偶のモチーフとなった「何か」が所有する形態が反映しているのではないかというシナリオを想定することができる。

量感のある下半身、両脚は閉じられている

次に私が注目したのは、土偶の腕部に対する脚部のプレゼンス(存在感)が圧倒的に大きい点、そして土偶の下半身の形状が不自然な点であった。この傾向が特に顕著である図2③をサンプルに考えてみよう。

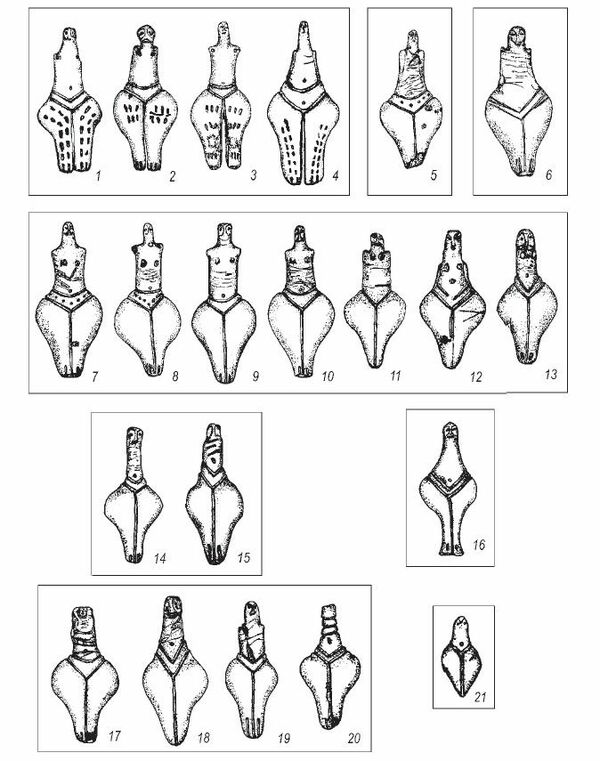

図3は図2③を含む、容器の中からまとまって見つかった21体の土偶を線画で描き起こしたものである。若干の個体差はあるが、いずれの土偶においても腕部がほとんど造形されていない一方で、大腿部と臀部が過度に膨張しつつ、脚部の先端が顕著に細くなっている。

こうしたフォルムは、これらの土偶が最初から人体フォルムの造形を意図したものであるとすると極めて不自然である。また、多くの土偶の両脚がピタッと閉じられており、脚の左右が直線によって区画されているのも不思議な印象を与える。左右の脚部が分離しているNo.1〜4についても、その開脚はほんのわずかなものにとどまっている。

図3 21体の土偶を線画で描き起こしたもの

図3 21体の土偶を線画で描き起こしたもの