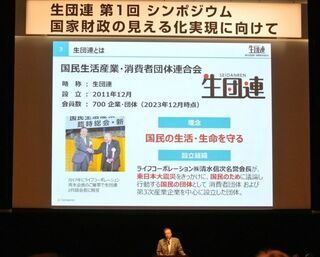

IEEEマイルストーン認定の贈呈式(左は2024年度IEEE会長のトム・コフリン博士、右は開発者である根岸重一さんのお子さんたち、6月12日、筆者撮影)

IEEEマイルストーン認定の贈呈式(左は2024年度IEEE会長のトム・コフリン博士、右は開発者である根岸重一さんのお子さんたち、6月12日、筆者撮影)

世界が認めたカラオケマシーン

IEEE(Institute of Electrical and Electoronics Engineers、アイ・トリプル・イーと発音する)という組織がある。エレクトロニクス関連を仕事にしている人なら誰でも知っている国際機関である。

世界160か国以上、45万人を超える会員を擁し、電気・電子・情報・通信分野の学術研究を行う学会であると同時に、技術標準化機関でもある。

そのIEEEで2020年度の会長を務めた福田敏男・名古屋大学名誉教授は「エレクトロニクス系の技術者でなければIEEEを知らなくて当たり前ですが、IEEE802.15.1は、皆さんが普通に使っていますよ」と言う。

IEEE802はローカル・エリア・ネットワーク(LAN)や無線ネットワークを開発したり規格の標準化を行う組織で、その15.1とはスマートフォンなどで私たちが日常的に使っているブルートゥース(Bluetooth)の規格である。

最近のクルマなら、音楽を聴くためにわざわざ楽曲のデータをカーナビなどに内蔵されたストレージに蓄えるようなことはしない。スマホからBluetoothを通じてカーナビに音楽データを飛ばして再生するのが当たり前になっている。

スマホのテザリングももちろんこの規格を使っている。

さて、そんな世界的な組織であるIEEEが、日本人の発明に対して「IEEE Milestone(IEEEマイルストーン)」を認定、6月12日に東京・品川のプリンスホテルで認定書の贈呈式が行われた。

IEEEマイルストーンに認定されたのは、故・根岸重一さんが開発した世界初のカラオケマシーンである。

いまや世界中で愛されているカラオケが生まれたのは第2次世界大戦が終わって22年経った1967年のことだった。

カーステレオの工場を経営していた根岸さんは、仕事終わりによく通った夜のスナックで「流し」のギターに合わせて歌謡曲を歌うのが楽しみだった。

一方で、大の発明好きだった根岸さんは、「流し」が演奏できる楽曲だけでなく、歌いたい人が歌いたい曲を簡単に演奏できる「マシーン」ができないかと考えた。

そして生まれたのが、「ミュージックボックス」。その後「スパルコボックス」と名前を変更した世界最初のカラオケ装置だった。

4曲の楽曲が録音された8トラックの磁気テープを装置に差し込みスイッチを入れると演奏が始まり、マイクを持った歌い手はそれに合わせて歌い、装置のスピーカーから楽曲と歌が同時に流れてくる仕組み。

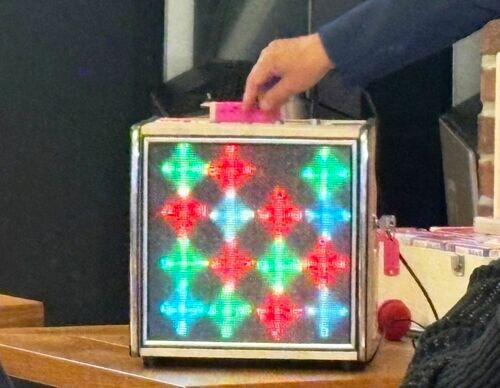

スパルコボックスには様々な色のライトが点滅して、歌い手の雰囲気を盛り上げる。ミラーボールで場を盛り上げる現代のカラオケボックスのような工夫が最初から盛り込まれていた。

音楽がかかると色とりどりの電球が点滅して場を盛り上げる(筆者撮影)

音楽がかかると色とりどりの電球が点滅して場を盛り上げる(筆者撮影)

また、4曲の楽曲にはプロの歌手の歌も別に録音されていて、その音量を上げたり下げたりすることができるようにもしていた。

カラオケが普及していない時代、人前で音程やテンポを外したりして恥をかかないように、音量を下げたプロの歌も流すことで歌い手をリードしようという工夫だ。

開発者の根岸重一さんはなかなかのアイデアマンだったようである。

営業の方法にも工夫を凝らし、スナックなどにカラオケ装置を売りつけるのではなく、装置は100円を入れると10分間歌えるようにして、その売り上げをスナックと根岸さんが折半する形にした。

スナックにすれば設備投資は一切かからず、装置を置くだけでお客が歌えば歌うほど売り上げが上がる仕組み。