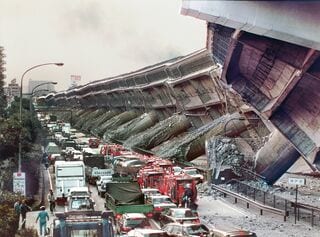

2014年8月広島市安佐南区では土砂崩れが多発し、住宅街が飲み込まれた 写真/共同通信社

2014年8月広島市安佐南区では土砂崩れが多発し、住宅街が飲み込まれた 写真/共同通信社

(白石 拓:作家・サイエンスライター)

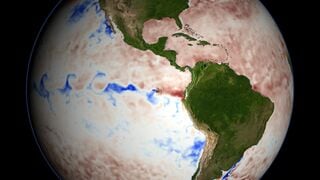

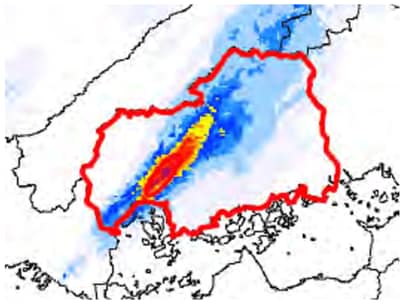

2014年8月広島豪雨をもたらした線状降水帯

5月16日、全国に先駆けて九州南部が梅雨入りしたらしいと気象庁が発表しました。平年より2週間も早い梅雨入りだそうです。

梅雨といえば、以前は弱い雨がしとしとと連日降り続くというイメージでしたが、近年はときとして命に危険が及ぶほどの激しい集中豪雨が降ることがあり、とても怖い季節なのです。その豪雨をもたらすものの代表が、最近耳にすることが多くなった「線状降水帯」と呼ばれる降水域です。

線状降水帯は比較的新しい気象用語で、研究者らが使い始めたのは2000年頃からです。それが広く一般にも知られるようになったのは、2014年8月に広島県を襲った豪雨災害がきっかけでした。このとき、広島市内で土石流が107か所、がけ崩れが59か所発生し、死者77人、負傷者68人という大惨事になりました。

図表1は、2014年8月20日午前3時における1時間降水量の分布を示しています。赤枠は広島県を示し、紫・赤・橙の降水量の多い領域が北東—南西方向に直線状に伸びています。これが線状降水帯です。

【図表1】広島市における解析雨量画像(2014年8月20日午前3時)

【図表1】広島市における解析雨量画像(2014年8月20日午前3時)色分けは1時間降水量で、黄色20〜30mm、橙色30〜50mm、赤色50〜80mm、紫色80mm以上 出典:内閣府(防災担当)「平成26年8月20日に発生した広島市土砂災害の概要」(平成26年12月)

線状降水帯の出現により、広島市安佐北区(三入観測所)では1時間で最大101mm、24時間累積で最大224mmの雨が降りました。これは2025年5月現在、三入観測所における観測史上1位と2位の記録です。三入観測所での8月1か月間の降水量の平年値(1991〜2020年)は159.7mmなので、この日だけでひと月半分のとんでもない量の雨が降った計算になります。

この広島豪雨被害を伝えるのに、多くの報道機関が線状降水帯という名称を使用したことから、その恐ろしさと言葉を国民が認識するようになりました。