トランプ米政権の関税政策で世界が混乱しています。4月9日に発動した相互関税は直後に一部の国・地域に対して90日間の停止を発表。さらにスマートフォンなどの扱いをめぐり情報が錯綜。赤沢亮正経済再生担当相が渡米し17日(日本時間)に日米交渉が始まりますが、ベッセント米財務長官から円高・ドル安誘導を迫られるのではと、マーケットでは警戒感が高まっています。石破政権はうまく交渉できるのでしょうか。経済産業省(旧通商産業省)で対米通商交渉を務めた経験を持つ明星大学教授の細川昌彦氏に聞きました。

(取材日:2025年4月14日)

「米国売り」、ベッセント財務長官の懸念が的中

——相互関税が日本を含む一部の国・地域を対象に90日間停止されたり、スマホは除外だ、いや別の関税だ、と報道されたりと、目まぐるしく状況が変わっています。トランプ政権内で何が起きているのでしょうか。

細川昌彦・明星大学教授(以下、敬称略):混乱している状況だとは思います。ただ、右往左往しているように見えますが、政権内の内情を見えれば方針が大きく変わったというわけではありません。

トランプ政権内ではピーター・ナバロ大統領上級顧問が強硬派として関税政策をどんどん打ち出す一方、スコット・ベッセント財務長官が慎重派としてマーケットを見ながらコントロールする監視役となっています。今回の一連の関税政策の動きもこの役割分担通りに動いています。

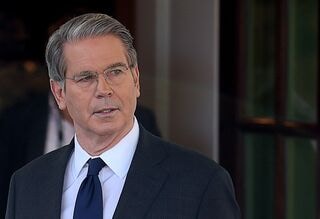

トランプ大統領の後ろに立つベッセント財務長官(中央)とラトニック商務長官(右)(写真:ロイター/アフロ)

トランプ大統領の後ろに立つベッセント財務長官(中央)とラトニック商務長官(右)(写真:ロイター/アフロ)

4月上旬、米国債の長期金利が急上昇するというシグナルを受けて、ウォール街出身のベッセント財務長官が関税措置延長案を政権に打診。その後90日間猶予するという報道が流れましたが、さらにそれを否定する報道も流れました。政権内で意見の異なるもの同士が互いにリークし合っていたのです。その後、実際に発動されたらベッセント財務長官の懸念通り10年国債の利回りが急上昇しました。

国債利回りの異変を受け、ベッセント財務長官がトランプ氏の別荘に飛んでいって直談判。ラトニック商務長官とも話して、90日停止という結論に至りました。今回の措置は、ベッセント氏やラトニック氏らがそれぞれの役割分担通りに動いた結果です。

——第2次政権のトランプ氏はマーケットへの関心が薄いとも見られていましたが、国債売りにはさすがにこたえたということでしょうか。