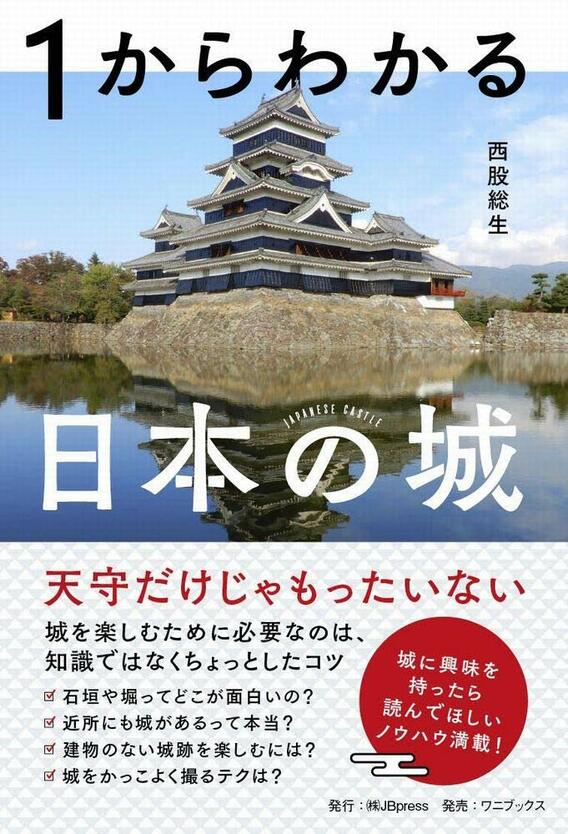

掛川城 撮影/西股 総生

掛川城 撮影/西股 総生

(歴史ライター:西股 総生)

なぜ、桜咲く城に魅力を感じないのか

各地から桜の便りの届く季節となった。お城好きの中には、桜の咲く城を求めてカメラを手に出かけて行く方も少なくないだろう。

そんな動向に水を差すようではなはだ恐縮ではあるが、僕は桜の咲く城にあまり魅力を感じない。なので、桜の城の写真はほとんど撮ったことがないし、桜の情景を撮るために城に足を運ぶこともない。トップに挙げた写真は、先年たまたまサッカーを観に遠州方面に行ったとき掛川に泊まったので、ついでに撮ったもの。何ぶん「桜の城」を撮りなれていないので、何となくおざなりなカットではある。

ではなぜ、桜咲く城に魅力を感じないのかというと、まず第一に、桜の季節は人出が多すぎて城を歩きにくい。城をじっくり観察・鑑賞することが、そもそも難しいのである。これでは気を入れて写真を撮ろうという、意欲がわかない。

宇和島城。本丸には桜が植わっているが冬なので人影もない。おかけでゆっくりじっくり城を眺めることができた

宇和島城。本丸には桜が植わっているが冬なので人影もない。おかけでゆっくりじっくり城を眺めることができた

それに、何だか空しくなるのだ。城を歩いている大勢の人を観察してみると、みな城なんか見ていない。桜ばかり眺めて、桜の写真ばかり撮っている。城は、桜の背景に添えられる刺身のツマみたいなものなのだう。そうして、城に興味も関心もない群衆でごった返す城を歩いていると、これまで自分がしてきた城の魅力を伝える仕事というのは、いったい何だったのだろう……と思えてくる。

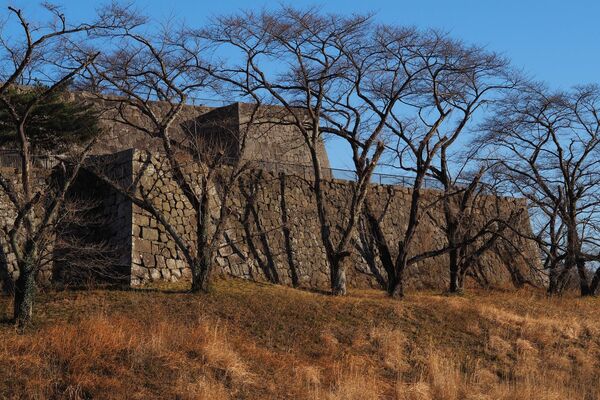

冬枯れの白河小峰城。石垣と縄張の美しさを存分に味わえるのもこの時期ならでは

冬枯れの白河小峰城。石垣と縄張の美しさを存分に味わえるのもこの時期ならでは

もう一つ、僕をためらわせる要素がある。桜の城は、どうしても軍国主義の臭いを拭いきれないのだ。もともと城には、桜なんか植わっていなかった。山城であれば、山肌を覆う樹林に多少は山桜も混じっていただろうが、城の中にソメイヨシノが大量に植えられるようになるのは、近代に入ってからのことである。

そして、軍国主義の高まりとともに桜の植樹も盛んになっていった。城に、しばしば忠魂碑や皇紀2600年記念の国旗掲揚台が建っていることからもわかるように、軍国主義の時代には、城は武士道精神を称揚する場として利用されていたのである。そんな歴史に気付いてしまうと、桜に彩られた姿には城本来の美しさを見出せない。

桜が満開の江戸城千鳥ヶ淵。たまたま所用で九段方面に出かけたついでに撮ったもの。手持ちの写真を漁ってみたが、桜はこれと上掲の掛川城くらいだった

桜が満開の江戸城千鳥ヶ淵。たまたま所用で九段方面に出かけたついでに撮ったもの。手持ちの写真を漁ってみたが、桜はこれと上掲の掛川城くらいだった

ほかにも、城好きの皆さんがしきりにカメラに収めたがるテーマで、僕が魅力を感じないものが二つある。夜景(ライトアップ)と、雲海に浮かぶ城だ。だいたい、城のある街に旅して、日中クタクタになるまで歩いて日が暮れたら、早く風呂に入ってビールが飲みたいではないか。

城の夜景を撮るにはガッチリした三脚が必要だが、晩酌の後で思い三脚を背負ってもう一度、城に出向いてゆくなんて億劫以外の何ものでもない。だいたい、城という場所は夜は暗いのが本来の姿ではないか。夜の城に似つかわしいのは、せいぜいが松明のぼやあっとした灯りであって、青白くライトアップされた天守や石垣は悪趣味ではないか。僕だってホロ酔いなのだから、城も夜は休ませてあげようよ、と思ってしまう。

越前大野城。仕事で泊まった旅館の部屋から天守がよく見えたが三脚なんか持っていなかったので、窓枠に体を押しつけながら望遠で撮った。同宿のメンバーは翌早朝に雲海を撮りに出かけたが雲海は現れなかったとのこと。ご苦労さま

越前大野城。仕事で泊まった旅館の部屋から天守がよく見えたが三脚なんか持っていなかったので、窓枠に体を押しつけながら望遠で撮った。同宿のメンバーは翌早朝に雲海を撮りに出かけたが雲海は現れなかったとのこと。ご苦労さま

雲海だって朝、暗いうちから起き出して山に登るなんてまっぴらだ。雲海に浮かぶ城は確かに印象的な光景かもしれないが、それはカレンダー用の写真を撮るプロカメラマンに任せておけばよいのだ。それに、城とはそもそもが見上げるものであって、山の上から見下ろすものではない。見下ろすなんて、築城者に失礼ではないか。

……と、ここまで考えてきて、わかった。どうやら僕は、城本来の美しさとはかけ離れた情景に気持ちを動かされないらしい。城を歩くなら、その城の本来の姿を求めて思索にふけりたいし、廃墟の中にその残影を探してシャッターを切りたい。

これって、へそ曲がりな感性でしょうか? 皆さんは、何が楽しくて城を歩きますか?

新緑の甲府城。桜より新緑の方が城らしい美しさを感じられて個人的には好き

新緑の甲府城。桜より新緑の方が城らしい美しさを感じられて個人的には好き