「長すぎる人生、私の人生はこれからどうなるのだろうか……」

人生100年時代を迎え、誰もがそう感じているのではないだろうか。国も会社も頼りにできない時代、私たちはこれまで以上に長くお金が必要な時代を生きていかなければならない。年金制度への不安、終身雇用の崩壊、急速なテクノロジーの進化による職の消失―。かつて安定していた社会の基盤が、大きく揺らぎ始めている。

しかし、歴史を紐解くと、私たちが知る偉人たちもまた、同じような不安や焦りの中で生きていたことが見えてくる。彼らはどのように困難を乗り越え、後世に名を残すことができたのか。

筆者が上梓した『偉人の生き延び方 副業、転職、財テク、おねだり』(左右社)は、そんな偉人たちの意外な生存戦略に光を当てた一冊だ。タイトルに掲げられた「副業」「転職」「財テク」「おねだり」は、実は古今東西の偉人たちが実践してきた普遍的な生き残り術だったのである。

新聞社から給料もらいながら一向に執筆せず

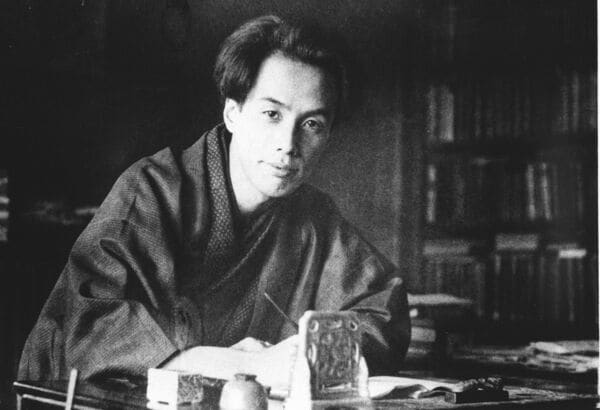

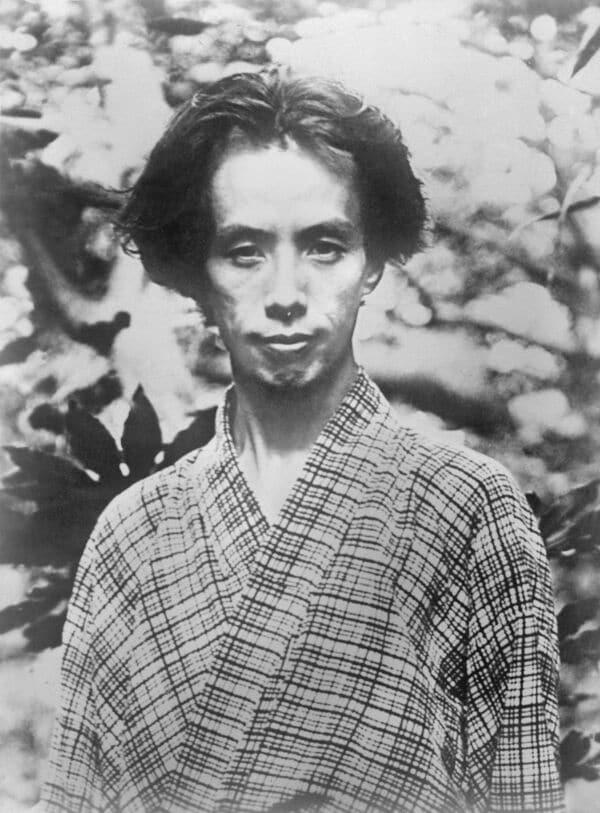

例えば、誰もが知る文豪・芥川龍之介。彼は大学在学中から才能を認められていたものの、当時の出版事情では筆一本では食べていけないと悟り、海軍機関学校に就職する。待遇は決して悪くなかったが「通勤がつらい」「やることがなくても出勤しなくてはいけないとかマジ無理」というワガママな若手社員のような理由で、大阪毎日新聞社の知人に「年に決まった回数を寄稿するので固定給をくれ」と直談判した。これはよくある話だが、芥川は同時に友人を通じて慶應義塾大学にも「どうしてもそちらで働きたい。助けてくれ」と恥も外聞もなく頼み込む。紹介者がありながらも、実質的な「二股就活」を展開した。

結果的に大阪毎日新聞社との契約が実現したものの、芥川は契約内容を全く履行せず、他社の原稿ばかりを書きまくった。当然、大毎の編集部は激怒し、芥川は大阪まで謝罪に赴くことになる。現代の感覚からすれば非常識な行為に映るかもしれない。が、「仕事を得るにはこのくらい狡猾でもいい」というメッセージも読み取れる。