(写真:BLACKDAY/Shutterstock)

(写真:BLACKDAY/Shutterstock)

幼い頃から本の虫だった文芸評論家の三宅香帆氏は、IT企業に就職してまったく読書ができなくなった。週5フルタイムで働き、疲れ、通勤電車や就寝前に本を開いても、ついSNSやYouTubeをぼーっと眺めてしまう。なぜ、働いていると本が読めなくなるのか? 誰もが漠然と感じている疑問に真正面から向き合い解を探った。(JBpress)

(*)本稿は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆、集英社新書)の一部を抜粋・再編集したものです。

■なぜ働いていると本が読めなくなるのか

(1)週5フルタイムで働き、疲れ、本を読みたくてもSNSやYouTubeをぼーっと眺めてしまう、そんな生活おかしくないか?

(2)「本を読むこと」は人生に不可欠な「文化」、ChatGPTなどAIが仕事を奪う世の中で人間らしい働き方とは

(3)男も女も全身全霊ではなく半身で働く…仕事以外の「ノイズ」も聴ける余裕が「働きながら本も読める」社会をつくる

「労働」と「文化」が共存できない社会

最初に伝えたいのが、私にとっての「本を読むこと」は、あなたにとっての「仕事と両立させたい、仕事以外の時間」である、ということです。

つまり私にとっての「本も読めない社会」。それはあなたにとっては、たとえば「家族とゆっくり過ごす時間のない社会」であり、「好きなバンドの新曲を追いかける気力もない社会」であり、「学生時代から続けていた趣味を諦めざるをえない社会」である、ということ。

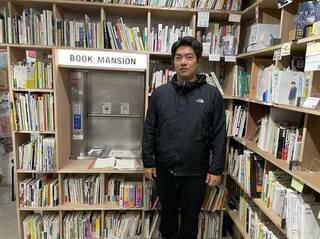

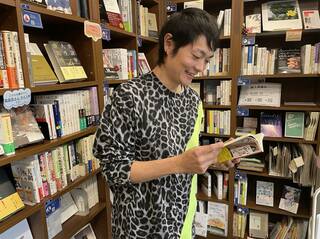

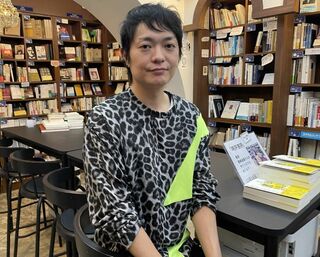

三宅香帆(みやけ・かほ)

三宅香帆(みやけ・かほ)1994年生まれ。京都市立芸術大学非常勤講師。京都大学人間・環境学研究科博士前期課程修了。大学院在学中から文芸評論家として活動し、文学やエンタメなど幅広い分野で批評・解説を手掛ける。著書に『人生を狂わす名著50』(ライツ社)、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』(角川文庫)ほか。5月に最新作『娘が母を殺すには?』(PLANETS)を刊行したばかり。

私にとっては、読書が人生に不可欠な「文化」です。あなたにとってはまた別のものがそれにあたるでしょう。人生に必要不可欠な「文化」は人それぞれ異なります。

あなたにとって、労働と両立させたい文化は、何ですか?