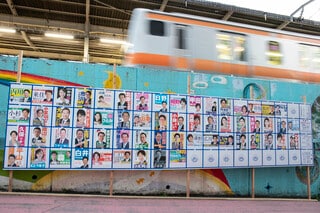

7月7日、東京都知事選と都議会議員補選が行われる(写真:アフロ)

7月7日、東京都知事選と都議会議員補選が行われる(写真:アフロ)

(坂本東生:前自民党板橋区議会議員)

【都知事選の楽しみ方①:規模がデカすぎるがゆえに独特の選挙戦になる】

7月7日七夕を投票日として、東京都知事選挙と東京都議会議員補欠選挙が行われる。

日本の首都・東京のリーダーを選択するこの都知事選は日本最大規模の選挙である。有権者数は約1100万人、総投票数も約600万票と、当選のためには少なくとも200万票を超えていく必要がある。

2021自民党総裁選の河野太郎氏が地方党員票で約35万票、参院選2022全国比例トップ当選の赤松健氏が約52万票、第10回AKB世界選抜選挙でも投票総数で383万票であるから、この200万票超えというのは想像を絶する数であり、選ばれた人物が持つ影響力は甚大だ。

政治の品格と政治家への信頼が大きく問われている今、このような大型選挙が開催される。都知事選を含む多くの都内各級選挙を15年近く現場で経験してきた立場から、今夏の東京都知事選挙を取り巻く状況を解説したい。

(※法律上、告示日に立候補届を提出した人を候補者と呼ぶことができ、現在はあくまでも候補予定者である)

【知名度×共感度】ワイドショー的劇場型選挙の特徴

一般的に選挙というのは、候補者にとっては「知名度」と「共感度」の獲得作業だ。限られた時間、資金、体力というリソースをいかに効率よく用いて自分の情報と政策を有権者に届けるか。ツールを使いこなして接触するか。この候補者と有権者間の「接触度数」の配分が集票作業の基礎となる。

そこが選対広報や選挙コンサルさんの腕の見せ所なのだが、この東京都知事選挙は知名度と共感度の獲得に向けたリソース配分および情報総量が他の選挙と大きく異なる。それはテレビの存在だ。

テレビの影響力はいまだ大きく、ワイドショーと夜7時・夜9時のNHKニュースで都知事選について放送されると候補者名の検索アクセスが伸びる。検索アクセス数と得票には相関性があるとされており、ワイドショーでネガティブに取り上げられると、有権者への印象が悪くなりそこそこ現場作業がややこしくなる。

たとえ衆院選といえども、メディア放送の公共性の観点から特定の政治家を候補者予定者として各局が偏って取り上げることは(政治家自身のやらかし案件と在阪メディア以外では)まずない。

しかし都知事選は「予算50億円の選挙ガチャ」「選挙 EXPO 2024」「劇場型ワイドショー選挙」などと揶揄されるように、東京を舞台とした政治エンターテインメントとしてワイドショーでしばしば取り上げられる。

前述したとおり都知事選は規模が極めて大きい国政選挙並みの一大政治イベントで、テレビ局にとってもテーマや登場人物のストーリーが他の政治諸事に比べて分かりやすく、台本が書きやすいのだろう。

これまでも青島幸男、石原慎太郎、猪瀬直樹、舛添要一、小池百合子(敬称略)と元々知名度の高い知事が続いており、当選に向けた出馬には「テレビに出ている著名人」が第一条件となっている。政策評価が最優先にきていないのは残念ではある。