ようやく「金利のある世界」が戻ってきた(写真:beauty-box/Shutterstock.com)

ようやく「金利のある世界」が戻ってきた(写真:beauty-box/Shutterstock.com)

日銀によるマイナス金利解除後、主要銀行の普通預金金利は20倍になった。目が飛び出そうな倍率だが、0.001%が0.02%になったに過ぎない。これまでの普通預金金利が、いかに低かったのかが改めて認識される数値である。20倍になっても、1万円当たり年間2円とは、生活費の足しにもならないとの嘆き節が聞こえてくる。

一方、消費者物価指数(全国・総合指数)は、年率2.5%(2024年4月現在)のペースで上昇しており、余裕資金を普通預金に置いておいても目減りする。そのため、拡充されたNISA(少額投資非課税制度)を通して、株式投資を始める人も増えているとのこと。

一足飛びに株式投資を検討するのも一考だが、いったん立ち止まって、「本当に預金はインフレに負けるのか」を調べてみるべきではないか。以下では、「普通預金金利は、これまでインフレに勝てたのか?」という点について明らかにしていきたい。

(平山 賢一:東京海上アセットマネジメント チーフストラテジスト)

普通預金金利は狭い幅で安定的に推移してきた

以前、普通預金金利が0.02%だったのは、日銀がマイナス金利政策を始める2016年1月のことである。8年強の期間を経た2024年春に、やっと元の水準に戻ったわけである。

普通預金金利が、さらに0.02%の20倍である0.4%を下回ったのは、1992年8月だった。30年超にわたり、普通預金金利は狭い幅で安定的に推移してきたと言える。それだけに、今後も極端に変動し難いタイプの金利と想像されよう。

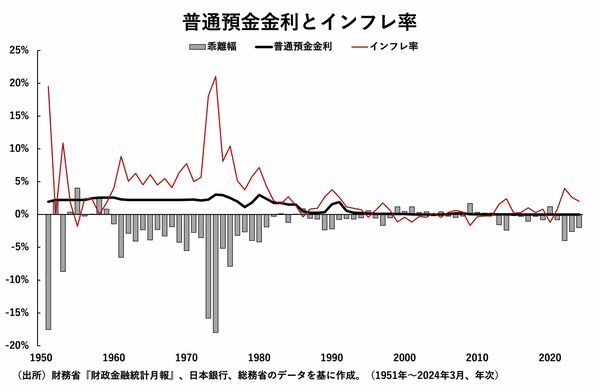

1950年以降の普通預金金利を示した図1を見ても、普通預金金利(太線)は、それほど大きく変動していないのが確認できる。

特にインフレ率が高かった時期でも、普通預金金利は高くても3.25%に過ぎなかった。1960年代や1970年代は、消費者物価指数の年上昇率(インフレ率・図1の赤線)を上回ることはなく、両者の乖離幅(図1の棒グラフ)は、通期で水面下に沈んでいる。

平均してみれば過去74年間で、普通預金金利は、インフレ率を1.9%程度下回っていた。「インフレ率>普通預金金利」であれば、金融資産の購買力は、低下していくのは言うまでもない。そのため、多くの預金者は、物価上昇を下回る成果に甘んじざるをえず、金融資産を目減りさせてしまったのである。