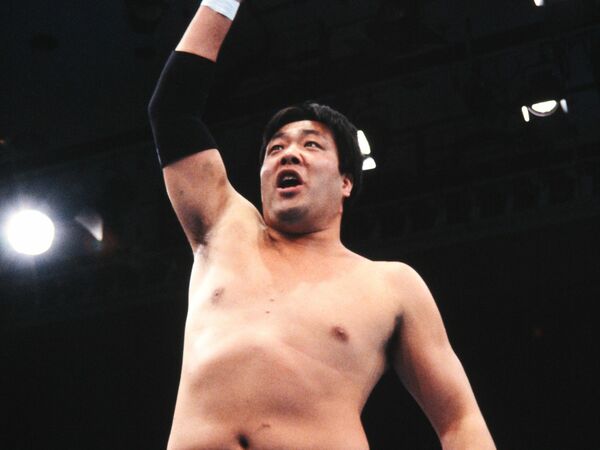

最強なのに、NO.1を取れなかった謎の男、ジャンボ鶴田——。

元『週刊ゴング』編集長の小佐野景浩氏は、誰も踏み込んでこれなかったその「謎」を解き明かすべく、取材を続けている。

「鶴田の何が凄かったのか、その強さはどこにあったのか、最強説にもかかわらず真のエースになれなかったのはなぜなのか、総合的に見てプロレスラーとしてどう評価すべきなのか――。もう鶴田本人に話を聞くことはできないが、かつての取材の蓄積、さまざまな資料、関係者への取材、そして試合を改めて検証し、今こそ〝ジャンボ鶴田は何者だったのか?〟を解き明かしていこう――」(小佐野氏)

2020年5月には588頁にわたる大作『永遠の最強王者 ジャンボ鶴田』を上梓。大きな反響を呼んだ。

それでも小佐野氏の取材は終わらない。2023年7月からはこの『永遠の最強王者 ジャンボ鶴田』に大幅加筆を施す形で、新たな証言を盛り込んだ「ジャンボ鶴田」像をオンラインメディア『シンクロナス』で配信し続けている。

第二回となる今回は、鶴田の兄が語る「鶴田の少年時代」をご紹介する。

【大幅加筆の完全版『永遠の最強王者 ジャンボ鶴田』はこちら】

故郷・牧丘町倉科を訪ねて

「自然の日常生活の流れの中で付けた筋肉が理想である。日常生活、労働、スポーツなどを通じて知らず知らずのうちに鍛えられた〝生活筋肉〞は、見かけは弱そうに見えるけれども、実際はしなやかで強い。人工的に筋肉を作るのではなく、生活筋肉を筋力トレーニングで補給するのが理想である」

強靭な足腰のバネ、ナチュラルなパワー、無尽蔵のスタミナで知られたジャンボ鶴田は、その源が〝生活筋肉〞にあると説いていた。では、鶴田の〝生活筋肉〞はどのようにして育まれたのだろうか?

今回の執筆にあたって、私は最初にジャンボの少年時代を知るために故郷を訪れた。

新宿から特急『かいじ』に乗り、89分で塩山駅に到着。まず向かったのは鶴田が眠っている山梨県山梨市(旧・東山梨郡)牧丘町倉科の『祥雲山 慶徳寺』だ。

駅の北口から約7㎞。塩山駅から228mも高い標高638mの急斜面を登りきった丘陵地にある慶徳寺までは約15分の道程である。

ひときわ存在感がある墓標。高さ197㎝はジャンボ鶴田の身長と同じだ

ひときわ存在感がある墓標。高さ197㎝はジャンボ鶴田の身長と同じだ

タクシー乗り場で「ジャンボ鶴田さんのお墓までお願いします」と言えば、寺の名前を言わなくても通じる。私が乗ったタクシーのドライバーは「このまえは北海道からお参りに来たという兄弟が乗りましたよ」と言っていた。

慶徳寺は臨済宗妙心寺派の寺で、甲斐武田氏の祖と位置付けられている新羅三郎義光の菩提を弔うために、息子の武田義清が如意輪観音を本尊として安置し、開基した。

鶴田の墓石はすぐにわかる。地球をイメージした高さ197㎝の円形の御影石で、墓石というよりもモニュメントのようだ。197㎝の高さは鶴田の身長と同じ(公称196㎝)。

子どもたちが大きくなった時に、鶴田の大きさを実感させたいという夫人の願いからだという。鶴田がフィリピンで亡くなったのは2000年5月13日(現地時間)、49歳の時。長男は14歳、次男は7歳、三男は5歳と幼かった。

同月17日、JAL742便で家族と共に無言の帰国をした時には、到着ロビーに4台のテレビカメラと40人近い報道陣が待機し、鶴田ファミリーが姿を見せるや殺到してパニックになった。

出迎えにきていた三沢光晴が「こっち!」と、幼い三男に思わず駆け寄って抱き上げ、ガードした姿が忘れられない。

大きな御影石にはAWA世界ヘビー級のベルトを腰に巻いて右腕を掲げている写真、「人生はチャレンジだ!!」の座右の銘、プロレスのタイトル歴、アマレス時代の戦績が刻まれている。戒名は「大勝院光岳常照居士」。

墓前に線香と花を手向け、次に向かったのは同じ倉科にある実家だ。

慶徳寺からは1㎞ほどの距離。歩いても20分かからないだろうが、105mも下らなければいけない急な坂のため、タクシーを利用した。途中に鶴田が通った牧丘第二小学校(2016年に山梨市立笛川小学校に統合されて現在は廃校)があった。